ピクリン酸との分子間化合物の生成しやすさの差を利用したナフタレンとビフェニルの分離を行い、 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて分離の度合いを確認する。

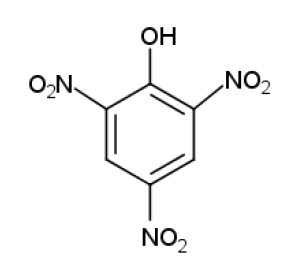

ピクリン酸は MW 229.10、mp 122 °C の黄色の固体。爆薬として著名。 通常水を10 %程度含ませた状態で保存する。 強酸(pKa = 0.4)であり室温付近で水に1 %ぐらい、熱水には5 %ぐらいまで溶ける。 羊毛などの動物性繊維の染色に用いられ、手などに付けると染まった色はなかなか落ちない。 また今回の実験でも取り扱うようにナフタレンなどと電荷移動(CT)錯体(電子供与体受容体(EDA)錯体)と呼ばれる分子間化合物を生成する。

温度変化による再結晶操作である成分を純粋に取り出せるのは、その成分の結晶が凝固する温度で他の成分が凝固しないからである。 しかし複数の成分がある温度で同時に晶析するような場合には(共融。ナフタレンとビフェニルの共融混合物の融点は約40 °C で融体の組成はナフタレン40 mass%程度)、 そのままでは再結晶による精製はきわめて困難である。 ここではナフタレンと安定な分子間化合物をつくるピクリン酸を用いることで、共融組成を大きく変化させ、再結晶による物質精製を可能にしていることになる。

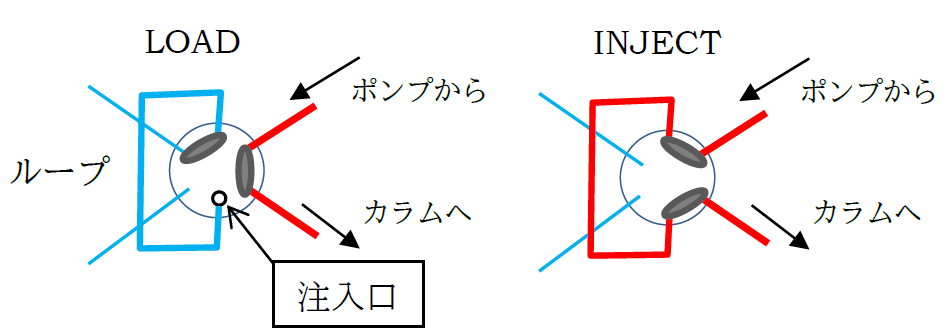

難しいことは抜きにして、下記の試料溶液の注入操作を間違えずにお願いします! マイクロシリンジを用い10 µL 程度の試料溶液を注入すればよい。

|

| 図2B1. HPLC への試料溶液注入操作。 LOAD 状態でループに注入された試料溶液は、ノブを回し INJECT になると洗い出されてカラムに入る。 |

なお今回使用するカラムは ODS カラムと呼ばれるもので、 表面をオクタデシルシリル基(C18H37Si)で修飾した微細なシリカの粒が詰まっている。 このため、極性が低く疎水的なもの(油に溶けやすいもの)ほどカラムに保持され、 流出に時間がかかることになる(このようなクロマトの分離法を「逆相 reversed phase モード」と呼び、 極性が高いものが保持されやすい手法(順相 normal phase)と区別する)。

この実験課題では、 共融現象と分離困難な共融混合物を分子間化合物を利用することで分離する手法、 そして分離を確認する手法として高速液体クロマトグラフィー HPLC に触れることになります。 相平衡・相分離に関わるいろんな要素に触れられる課題として、 入門化学実験の発足時からこの課題は実施してきました。

溶解度曲線は小学校で習いますし、 高校段階では凝固点降下も登場します。 また塩と氷で作る寒剤もよく登場する話題です。 そうした大学までに多成分系の溶解・融解挙動について学んだ事柄と、 大学で学ぶ、相律など相平衡の一般論とのギャップを少しでも埋められるように、 課題の設計を考えました。

ピクリン酸を用いたナフタレンとビフェニルの分離実験は、 フィーザー「有機化学実験」第3版(平田・中西訳、丸善 1957。12刷 P. 42) 所載のものを参考に設計しました (一時、3回生の実験でも採用されていたことがあります(1997-8年度))。 極性のない炭化水素が「塩」を作るということが、 ぼくには意外性があって面白いと思われるのですが、 学生さんには当たり前のように受け取られているようで、 ちょっと世代というものを感じてしまいます。

高速液体クロマトグラフィー HPLC は、 今や化学系なら触れていて当然の機器になっているといっていいでしょう。 ここではその実際の姿に触れ、 その威力を少しでも感じてもらえればと思っています。 実験の詳しい内容・様子は下記サイトを見てください。