- 硫酸銅五水和物 CuSO4·5H2O

- 15 N アンモニア水

- 2 N 水酸化ナトリウム溶液

- 2 N 硫酸

- 硫酸銅五水和物0.5 gを試験管に取り、アンモニア水 5 mLを加えて混ぜ、2 N 水酸化ナトリウム溶液 2 mL を加えて溶解させる(シュバイツァー試薬)。

- 脱脂綿(ろ紙でも可。「紙」は避けた方がよい)0.1~0.2 g程度を取り、(1)で作った溶液に溶かす。

- 注射器にセルロース溶液を取り、2 N硫酸30 mLの中に押し出す。

- 得られたレーヨン糸を取り出し水洗いして乾かす。

3A-2. 染色

<試薬>

- アントラレッド B

- インジゴ

- ハイドロサルファイト Na2S2O4

- 水酸化ナトリウム

- 色素溶液(それぞれ 0.5 %程度)

- アリザリン 0.2 %溶液

- アルミノン 0.1 %溶液

- ミョウバン(KAl(SO4)2·12H2O)溶液

- 硫酸鉄(II)溶液

- リンゴ酸

【建染め】

- 0.1 N水酸化ナトリウム溶液30 mLにアントラレッドB(あるいはインジゴ)0.05 gとハイドロサルファイト0.3 gを加え、湯浴中で加熱して溶かし染め液を調製する。

- 染め液に糸あるいは布を浸した後、取り出して水洗いして絞り、空気中で広げる。

- 水でよく洗い乾燥させる。

- 用意してある色素溶液を2~3倍に希釈して染色液を 50 mL 程度作り、湯浴中で加熱しておく。

- 純毛とアクリルの毛糸を湯浴中で加熱した染色液に浸けて取り出し、水洗いして比較する。

- ミョウバンおよび硫酸鉄(II)の 1 % 程度の溶液(媒染液)をそれぞれ 50 mL 程度作り、 湯浴中で加熱し、綿布をしばらく浸して加熱した後取り出し、水洗いして乾かす。

- 媒染処理した綿布と元の綿布をそれぞれアリザリン溶液に浸けて取り出し、水洗いして様子を観察する。 その後リンゴ酸の 0.1 % 程度の溶液に浸して様子を見る。

- 0.1 % のアルミノン溶液およびアリザリン溶液にミョウバン溶液を加えて様子を観察する。

3Ae. 再生繊維と染色の背景

3Ae-1. 今回用意してある染料

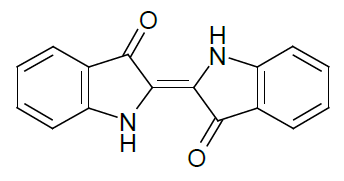

(A)インジゴ |

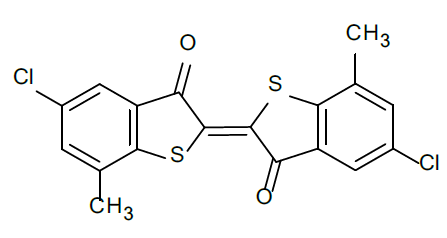

(B)アントラレッドB |

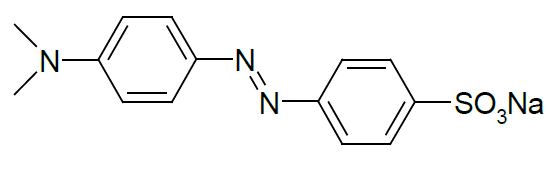

(C)メチルオレンジ |

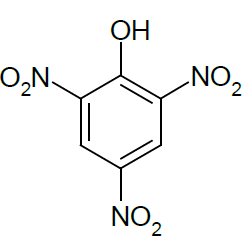

(D)ピクリン酸 |

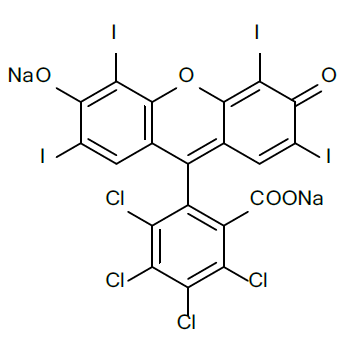

(E)ローズベンガル(赤色105号) |

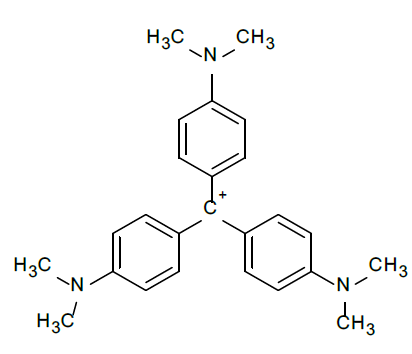

(F)クリスタルバイオレット |

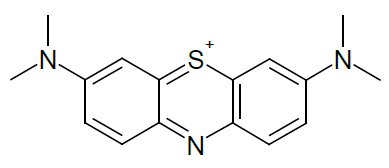

(G)メチレンブルー |

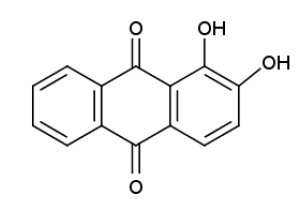

(H)アリザリン |

インジゴ(あるいはチオインジゴ)は還元されると溶解度の高いロイコ型となる。 ロイコ型のインジゴは容易に空気酸化を受けて元の不溶性のインジゴになり色落ちしなくなる(染まる)。

3Ae-2. 媒染 mordant dyeing

木綿などはそのままでは染まりにくいので、媒染剤で処理して水酸化アルミニウム等を木綿に吸着させ、 水酸化アルミニウム等に色素を吸着させる、媒染という手法が取られることがある。 今回用いるアリザリンは天然染料として用いられるアカネ(茜)の主要成分で、媒染染料として古来有名なものである。 媒染で色落ちしにくくなるとともに、使用する媒染剤によってさまざまな色調が得られる。 また媒染には、染色液に浸してから媒染剤の処理を行う(後媒染)などさまざまな手法が行われている。

「再生繊維と染色」のこと

この課題は、衣食住の「衣」に関する課題として構想し、 高校までの化学で出会う実験から拾い上げて、 当初は「レーヨンの製造と染色」という課題名で実施し、 アンモニアレーヨンとインジゴの建て染めで構成していました。 しかし実際に実施する中で、 学生諸君そして当方の興味の方向に引きずられ、 紆余曲折を経たのち、今の形になっています (ナイロンの重合をやりたいという学生のいた年は、 塩化アジポイルとヘキサメチレンジアミンの界面重合をやったこともあります)。 話が長くなるので、この課題の詳細については、 下記サイトを参照ください。

目次のページへ