|

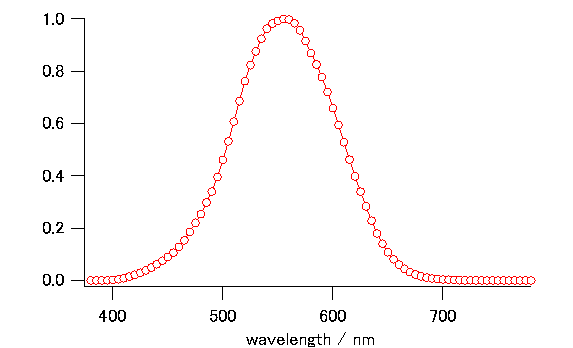

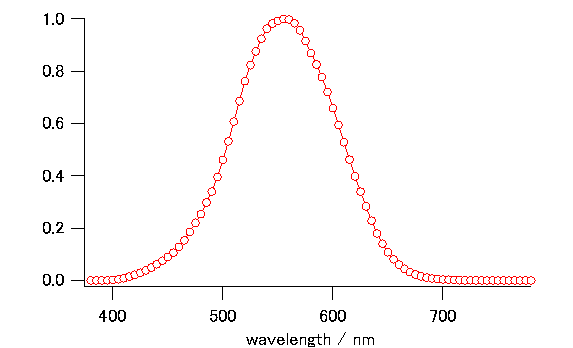

| 図1. 分光視感効率(明るい状態での視野 10° での視感効率) |

炎色反応 flame test は中学校でも習うのですが、 その内実は結構厄介です。 この課題では 「何が見えているのか」「何を見ているのか」 ということをまずは実感してもらえたらいいでしょう。

|

| 図1. 分光視感効率(明るい状態での視野 10° での視感効率) |

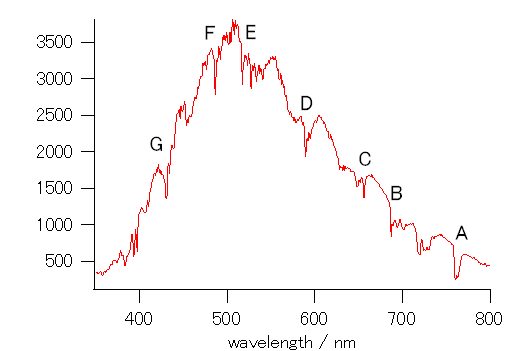

さまざまな波長の光を、人間がどれくらい感じ取ることができるか(視感度)についてはさまざまに検討がなされており、 図1 に通常の条件で測られた分光視感効率を示します。 おおむね人間は400 nm から750 nm ぐらいまでの光を感じ取ることができ、 特に550 nm 付近の緑色の光への感受性が強いのです。 同じエネルギーの光でも 550 nm 付近では、 700 nm 付近の赤い光に比べて 200 倍くらい明るく感じるわけです。

電球や照明に関わって、光度(単位カンデラ cd)・光束(単位ルーメン lm = cd sr) ・照度(単位ルクス lx = lm m-2)・輝度(単位cd m-2) といった量を見たことがあると思います。 いずれも光の放射量に人間の視感度を加味して評価される量で、 「心理物理量psychophysical quantity」と呼ばれるものです (この文脈では人間が感じない電磁波は「光」ではありません)。 日本では法的には、 計量単位規則別表 8 に定められた換算係数を使って、換算されることになっています (国際照明委員会 CIE の定めたところに従っています。 だいたい図1に対応します)。

同じ色であれば、目で見て「明るさ」の比較することはできるでしょうが、 たとえば赤と緑の光の「明るさ」を直接比較するのは難しくなります。 ちらつき法 flicker method というのは、こうした時に使われる手法です。 赤と緑の2種類の波長の光を素早く切り替えて見た時、 切り替え速度を速くしていくと、色は黄色に見えるけれど、明るさの明滅、 ちらつきは感じ取れる切り替え速度の領域が現れます(40 Hzぐらい)。 このちらつきのない時に、両方の光の「明るさ」を同じだとするわけです。 光を感じとれる最低限の強度(閾値)で比較する方法もありますが、 およそ一致するようです。

|

| 図2. Red Tide (USB 650)分光光度計 |

テキストの説明にもありますが、 人間の感じる色彩は一般に3成分(「3原色」)の混合で再現でき、 しばしば、一見まったく異なるスペクトルが、同じ色として認識されます。

実験では Ocean Optics(現Ocean Insight)製のRed Tide(USB 650)分光光度計を使って、 まずはいろんな明かりのスペクトルを測ってもらうことにしています。 Red Tide分光光度計は、内部に回折格子と検出器としてCCDを組み込んでいて、 まさに瞬時(~0.1 s)に、350 nm から 1000 nm までのスペクトルをえることができます。 分解能は 2 nm 程度で、人間の目の数百倍の分解能で、 可視領域の光を完全にカバーできます。 図2の写真の装置下部から光を取り込むのですが、 光ファイバーを用いた測定も想定した装置になっています。 残念ながらメーカーのサポートはほぼ切れていて、 実験に用いている制御用のソフト(Overture)も、Ocean Insight のサイトからは消えてしまいました。 でもまだ元気に動いてくれています。 老人はこの健気さに感動するのですが・・・

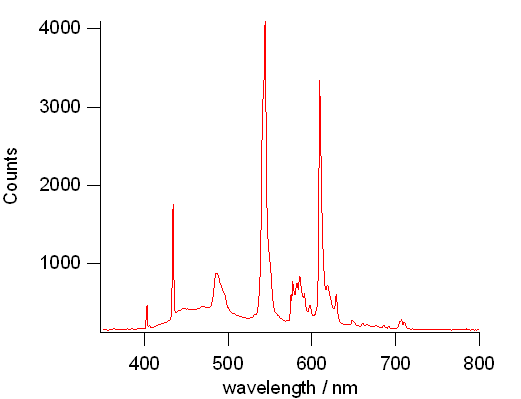

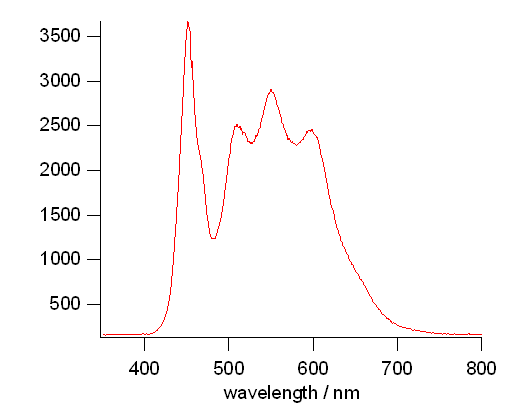

図3 に示すのは、今や姿を消しつつある蛍光灯スタンドと、 室内灯の LED ランプのスペクトルです。 目で見る限りは両方とも「白」ですが、 そのスペクトルは大きく違います。 蛍光灯は水銀の発光を利用していて、 そのスペクトルは水銀から出る鋭い輝線と (主要部分は紫外部にありますが、人体に有害なので遮断するよう慎重に設計されています。 殺菌灯として使用されるものでは、有害な 254 nm 付近の発光などが出てきます)、 水銀からの発光を吸収した蛍光物質からの発光から構成されています。 一方、LED ランプの方は青色の LED からの460 nm付近の発光と、 それを吸収した蛍光物質の発光から構成されています (白色の LED を取り出して見ると黄色いのは、蛍光物質が青い光を吸収するからです)。 一見まったく違うスペクトルなんですが、 人間にはこの違いはほとんど分かりません。 (余談ですが、CIE の RGB表色系で緑、青の単色光に採用されている、546.1 nm、435.8 nm という波長は、 図3a に見られる水銀の輝線スペクトルに由来するもののようです。)

|

|

| 図3a. 白色の蛍光灯スタンドのスペクトル(Red Tide による測定。 蛍光灯にもいろいろ種類があるがこれは「3波長域発光型」と呼ばれるものらしい) | 図3b. 白色のLED 照明のスペクトル(Red Tide による測定。 500 nm より長波長のなだらかな発光に見られる振動構造は、後述の Red Tide の特性に由来する) |

図4 に示すのは、太陽光のスペクトルです。 太陽光にはフラウンホーファー線として知られる、 鋭い吸収線が見られます (red tide 分光光度計の分解能の関係で、くぼみ程度にしか見えていない線もあります)。 図には取りあえず A ~ G 線の位置を示してありますが、 A と B は空気中の酸素による吸収、 C と F は水素、D はナトリウム、 E 鉄、G はカルシウムと鉄に関わる吸収ということになります。 こうした鋭い吸収線があっても、 人間の目には感じないわけです。

|

|

| 図4a. 太陽光のスペクトル(Red Tide による測定)。 | 図4b. あちこち持ち出して、 フットワーク軽くスペクトルを測れるのも、 この分光光度計のいいところ。 |

さていよいよ炎色反応です。 まず問題は炎、バーナーです。 実験室の机にガスが来ていないので、 いろいろ考えた末、2009年の入門化学実験の出発時点では、プリムスのナノストーブを使うことにしました (山用のコンロです。 数年してからフェムトストーブが出て、 点火装置などが一新されました。残念・・・)。 山で取りあえず湯を沸かしたりする分には問題ないのですが、 化学実験ではとろ火にしたいこともあって、 いささか使いずらいところがあります (個人的にはこういう野趣のあるところがいいと思うのですが、 それはもう老人の趣味らしい)。 そこでかなりナノストーブにもガタが来ているので(点火装置などは3年ぐらいで使い物にならなくなった・・・)、 2021年度からはRekrow 社製のマイクロバーナーに切り替える予定です。 これはサイホンコーヒーを淹れるのに使われるような”おしとやか”なバーナーですが、 炎色反応や簡単なガラス細工も何とかこなせます。

|

|

|

| 図5a. プリムスのナノストーブ。ガラス細工をしていて、ナトリウムの炎色反応が見えている。 | 図5b. Rekrow 社製の「エレガンスマイクロバーナー」RK4203 | 図5c. 炎色反応のスペクトルを取っているところ。 手に持っているのが Red Tide 分光光度計。 かなり大胆にやってますね |

用意された試薬や試薬溶液を適宜、 プラスチックカップにとって溶解、希釈して試料溶液にし、 そこに白金線(ホウ砂球反応をやる前は、ステンレス線を使っていました)を浸して、 炎の中に差し入れて炎色反応を調べます(白金線は捨てちゃダメ)。 まずはアルカリ金属についての結果を紹介しましょう。

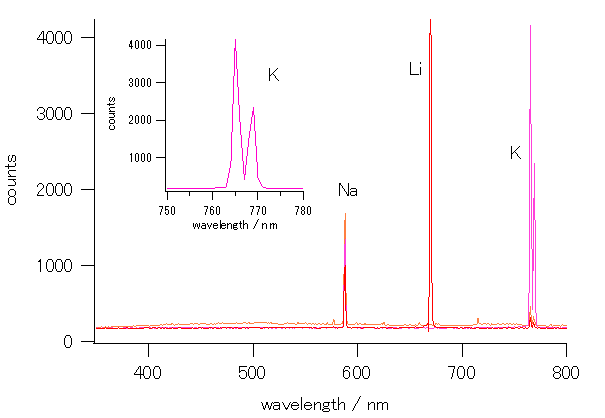

図 6 にはリチウム、ナトリウム、カリウムの発光スペクトルを示しました。 いずれも鋭いスペクトル線(輝線)が現れています。 こうしたスペクトルを線スペクトル line spectrum と呼びます。 教科書などではカリウムの炎色反応は紫紅色などという事になっていますが、 ナトリウムやリチウムに比べてたいへん暗く見えます、 けれどもred tide 分光光度計でスペクトルを取ってみると、 ナトリウムに負けない非常に強い輝線が768 nm付近にあることがわかります (以下、波長の値は Red Tide 分光光度計で測ると数 nm 外れているかもしれませんが、 装置の誤差ということで気にしないで行きましょう!)。 これは図1を見ると分かるように、 人間の目では、765 nm 付近の視感効率が、590 nm付近に比べて、 2万分の1ぐらいしかない (リチウムの発光のある670 nm 付近と比べても800分の1ぐらい) ためです。 ですから768 nm付近の強い輝線スペクトルは人間の目ではほとんど認識できず、 カリウムの炎色反応の色として知られている紫紅色というのは、 図 6 のスペクトルでは弱くてほとんど検出できない、 カリウムの 405 nm や 694 nm 付近の発光を見ているようです。

なお勉強家の人のために付け加えておくと、 カリウムでははっきり2本に見えますが (詳細な研究では 766.49 nmと769.90 nmにピークがある。 先にも触れましたが、Red Tide 分光光度計で測ると数 nm 外れているかもしれませんが、 装置の誤差)、 ここで見えているナトリウム、リチウムの輝線も、より分解能の高い測定では2本に分裂しています (ナトリウムの輝線の分裂(589.59 nmと 589.00 nm)は特に有名で、 太陽光のフラウンホーファー線の名称を継いで D1、D2 と名前が付いています)。 また短波長側の強度が長波長側の2倍になります。 歴史的にはこのスペクトル線の分裂の研究が、 電子スピンの発見に結びつきました (興味のある人は「スピン軌道相互作用」を調べてみましょう。 分裂幅が原子番号が大きいほど大きくなるのはなぜでしょうね?)。

|

| 図6. アルカリ金属の炎色反応スペクトル。 挿入図はカリウムの750 nm 付近の発光の拡大図 |

|

| 図7. 銅の炎色反応。 少し青い部分も見える。 |

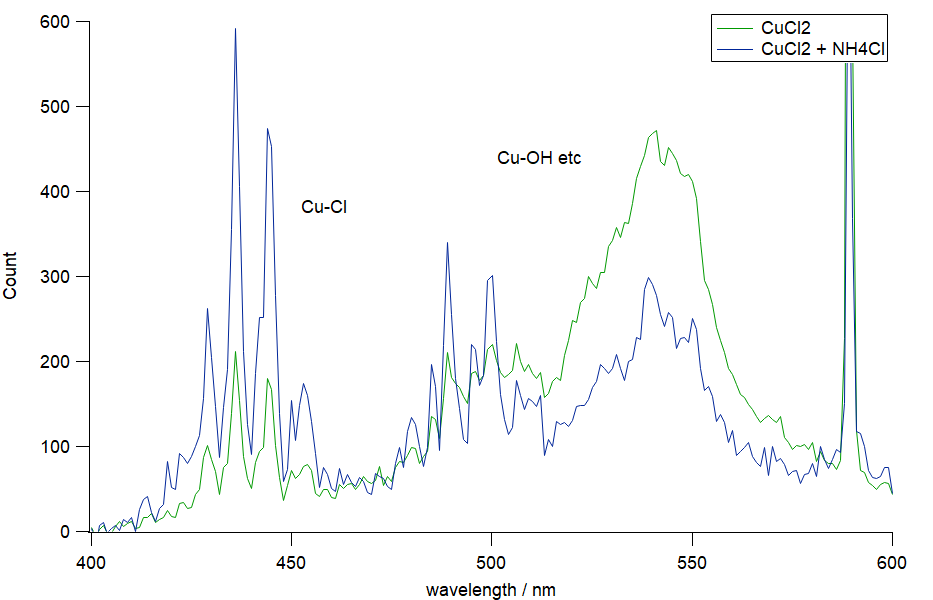

炎色反応は、元素の定性試験という形で一括りにされることが多いのですが、 炎色反応は、必ずしも元素単体、原子を見ているわけではないことに注意が必要です。 その典型的な例が、銅の炎色反応です。

ちょっと詳しい参考書など見ると、 バイルシュタイン試験 Beilstein testとして、 塩素(フッ素を除くハロゲン)を含む有機化合物を銅線に付けて、 炎に入れると緑色を呈するといったことが書いてあって、 不思議に思ったことはないでしょうか? これではハロゲンの炎色反応というべきでしょう。 あるいは塩ビ被覆の銅線を燃やした時、 緑色の火が出ますが、 青い色も出た経験はありませんか? こうした現象が起きるのは、 銅の炎色反応として知られているものが、 銅原子からではなく、CuCl など銅の化合物からの発光だからです。 実際、銅線を加熱すると最初は表面についている汚れの関係で緑色が出ますが、 すぐに緑色は消えてしまいます。

実験では、塩化銅の溶液に塩化物イオンを添加するために、 塩化アンモニウムを加えた溶液についても、炎色反応を調べてもらうようにしています。 そのスペクトルの例を図 8 に示します。 図 6 のアルカリ金属と比べると、 際立った鋭いピークではなく、 440 nm 付近と490 nm 付近のとさか型の発光と、 540 nm 付近の幅広い発光からできています。 こうしたスペクトルを帯スペクトル band spectrum と呼びます。

またアルカリ金属のスペクトルと比べると、 ピークの高さがずいぶん違うことに注意してもらうのもよいでしょう。 図 8 には 590 nm に、混入したナトリウムによる発光スペクトルが見えていますが、 そのピークの高さは、銅由来の発光に比べると数倍ちがいます。 だからと言って目で見る限りは、 たぶん緑か青でほとんど橙色は感じないでしょう。 これは光の強さが、ピークの面積に対応していて、 同じ強さでも、幅が広ければピークは低くなり、 幅が狭ければピークは高く鋭くなるということによります。 ナトリウムの発光の線幅自体は非常に狭く、 この実験では、ピークの高さは装置の分解能に依存しています。

さてこのような幅広いスペクトルになるのは、 光っているのが原子ではなく、原子同士が結合し、 分子振動や分子回転といった、 複雑な内部構造を持った”分子”であることに由来しています。 試験溶液の塩化物イオンの濃度が高くなると、 440 nm 付近と490 nm 付近のスペクトル(青色に見える領域)の強度が増加し、 実際、見た目にも青く見えるのは、 より低波長側の青の領域に発光を持つ CuCl など分子が増加することに対応しています。 花火で青い色を出すのに銅が使われますが、 その際、 塩素を多く含む物質(塩ビなど)を加え、 さらに燃焼温度があまり高くなり過ぎないようにするとのことですが、 こうしたことが背景にあります。

|

| 図8. 塩化銅の炎色反応のスペクトル。 青い線は塩化アンモニウム溶液を加えた時のスペクトル。 590 nm の鋭い輝線は混入したナトリウムによるもの。 |

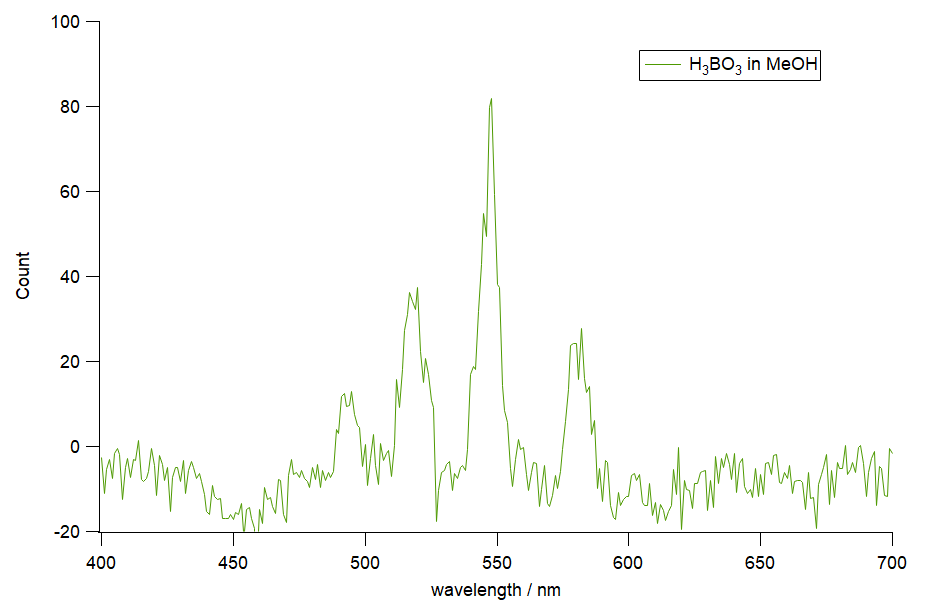

こうした分子からの発光、帯スペクトルの見える典型的なケースとして、 実験ではホウ酸のメタノール溶液も取り上げています。 文化祭やキャンプファイヤーなどの出し物としてもよく知られていると思いますが、 メタノールにホウ酸を溶かしたものに綿を浸し、 それを棒に付けて点火すると、 緑の松明のでき上りです (最近は安全志向でこうした出し物はなくなったかもしれません)。

図 9 には実際に測ったホウ酸のメタノール溶液の炎のスペクトルを示します。 550 nm付近にとさか型の発光スペクトルが現れています (BO 分子からの発光と思われます)。 目で見ると結構明るい緑の炎なのですが、 スペクトルで見るとあまり際立っていないのは、 視感度の高い550 nm付近の発光という事情もあります。 なお図 9 の写真の燃やし方はいささか大胆ですが、 慎重にやる分には、アルミホイルで蓋をし、脱脂綿などで灯心を作って付け、 簡易アルコールランプ風にするとよいでしょう。

|

|

| 図9a. ホウ酸のメタノール溶液の炎のスペクトル。 | 図9b. ホウ酸のメタノール溶液の炎の様子。 |

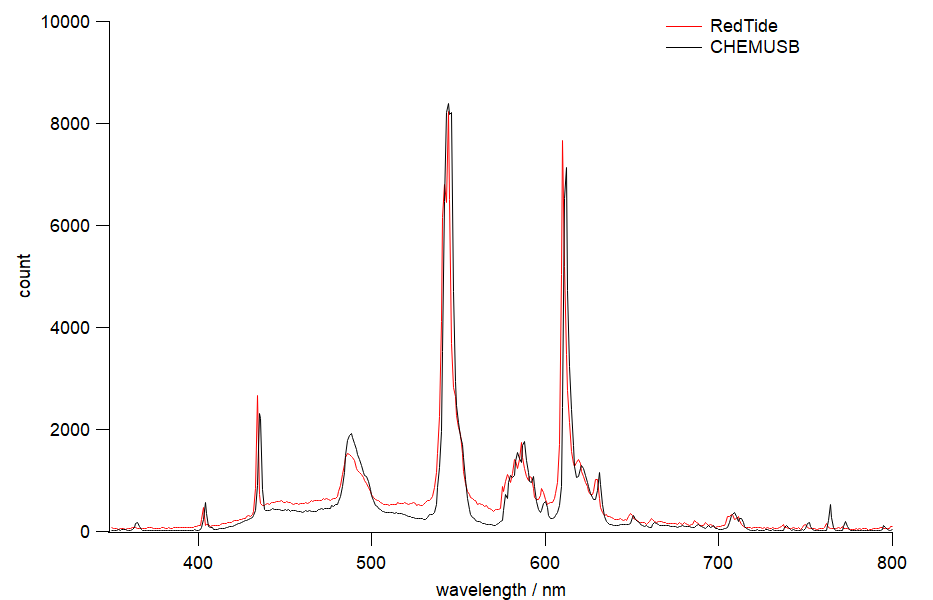

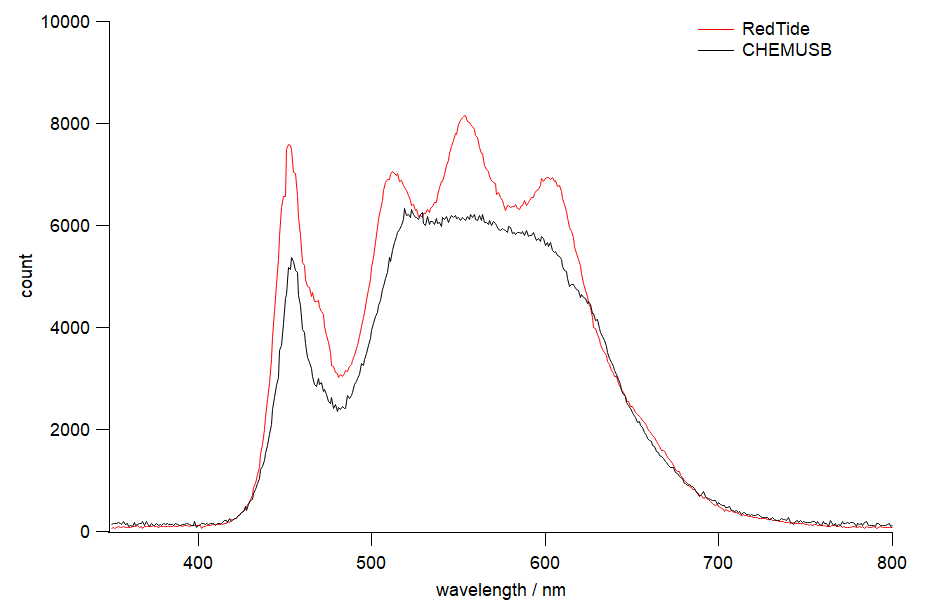

先に人間の目の視感度を取り上げましたが、 分光光度計についても、取り込んだ光の強度と出力されてくるシグナル強度の関係に、 同様の配慮は必要です。 今回使用した red tide(USB 650)分光光度計と CHEMUSB 4(USB 4000)分光光度計で測った、 蛍光灯と室内灯の LED のスペクトルを図10に示します。 蛍光灯のスペクトルのように、激しく振動するタイプのスペクトルでは、 あまり差異は気になりませんが、 LED 室内灯のようになだらかな変化のスペクトルでは、 分光器の特性が色濃く反映されてきます。 CHEMUSB 4 分光光度計も、 波長によって感度が変化しますが、 大きく波打つような挙動は認められません。 図3b (図10b)の red tide 分光光度計で見られる、 LED 室内灯のスペクトルの長波長側でのなだらかな振動構造は、 LED の特性ではなく、分光器側の特性を見ているわけです。

なお波長の正確さも気になるところですが、 蛍光灯の輝線スペクトルを使って調べたところでは、 4台あるRED Tide 分光光度計は、おおむね 4 nm 以内で、正しい波長を与えていることを確認しています。

|

|

| 図10a. Red tide 分光光度計(赤)とCHEMUSB 4分光光度計(黒)で測った蛍光灯のスペクトル。 | 図10b. Red tide 分光光度計(赤)とCHEMUSB 4分光光度計(黒)で測った LED 室内灯のスペクトル。 |

炎色反応について言い出すと話が長くなるのですが、 「炎」それ自体の発光も、炎色反応と言えるわけで、 最後に少しコメントしておきます。

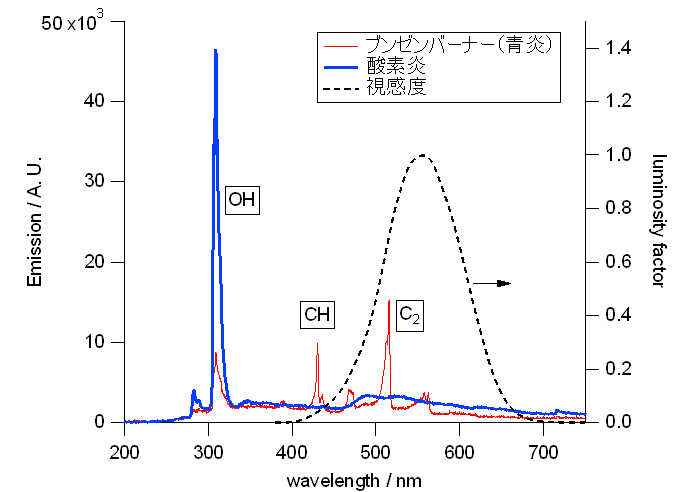

図X1 に、実験室でよく使われるブンゼンバーナーとガラス細工に利用される酸素炎のスペクトルを示します (都市ガス(メタン)を使用しています)。 ブンゼンバーナーは19世紀中ごろ、炎色反応の研究の中で生まれたと言われますが、 その青い炎には、いくつかピークが出現します。 可視部で有名なのは 517 nm 付近に大きなピークを持つ、 C2 分子由来の Swan 帯と呼ばれる一連の発光です (Swan 帯の研究は19世紀半ばに遡りますが、天文学的にも重要なようで、 天文学の立場からの研究もあります)。 また430 nm には CH 由来の発光なども見えています。 こうしたものを、 われわれは「青い炎」として見ているわけですが、 目に見えない領域、紫外部にも308 nm付近に OH 由来の発光が現れています (CHEMUSB4 分光光度計で測っています。Red Tide 分光光度計では350 nm 以下は無理)。

さてブンゼンバーナーでは、 都市ガス(主成分はメタン)を空気と混ぜて燃やしているわけですが、 空気の酸素濃度を上げ、燃焼温度を高くした酸素炎のスペクトルを見てみると、 様相が大きく変わります。 C2 分子など由来の可視部の発光のピークはほとんど塗りつぶされ、 少し構造は残るものの 500 nm ぐらいを中心とするなだらかな発光となります。 酸素炎の青い炎は、これをみているわけです。 この一方、目に見えない領域、紫外部の発光は大きく変化し、 OH 由来の308 nm付近の発光が非常に強くなり、 280 nm 付近の発光ピークも判然と現れてきます。 人体に有害とされる紫外線成分(315 nm以下の UVB、UVCと言われる領域)が強くなるので、 溶接作業などではUV防護眼鏡等が必須とされます。 また写真で見ると、 目で見ると青い酸素炎バーナーの色が、 青くなりません。 これはデジカメの機種にもよるようですが、 紫外部の光にデジカメが感応するためのようです。

|

|

| 図X1a. ブンゼンバーナー(赤線)と酸素炎(青線)の発光スペクトル。 都市ガス(メタン)使用。CHEMUSB 4 による測定。 | 図X1b. ブンゼンバーナー(左)と酸素炎(右)のデジカメ写真。 見た目は同じような青だが、写真に撮ると違う。 |

燃焼するものに変わりがなくても、 燃焼条件の違いで様相が一変してしまいます。 元素の発見物語でおなじみでしょうが、 19世紀の半ばごろ、ブンゼンやキルヒホフといった人たちが、 炎色反応を利用してセシウムやルビジウムを発見します。 そしてその後、分析的な方面に興味のある人たちは、 安定した状態からの高感度の発光に着目する形で検討を進め、 20世紀初頭ごろからは、水素やアセチレンを使った炎の研究・利用が進みました (ぼくより上の世代の時代には、専用の装置も市販されていました)。 そして20世紀も後半に入って以降は、 そうした「炎光分析」は下火になり、 炎からいささか外れた ICP(Inductively Coupled Plasma。誘導結合プラズマ)発光分析などの方向に向かっているようです。 今も炎から出る光を扱っている分析法として、 クロマトの検出器で水素炎を使う FPD(Flame Photometric Detector。炎光光度検出器)がありますが(イオウ・リンが得意)、 ありふれたブンゼンバーナーでの炎色反応とは遠い世界になったというべきでしょう。 こうした状況なので、炎色反応について専門家に話を聞こうにも、 そうした専門家がいないような状況になっているようです。

ぼくは炎色反応というのは、 単に元素の化学、化学一般への入り口というばかりでなく、 原子・分子の科学の入り口でもあり、 初心者向けの実験として重要だと思っています。 それだけに、確かな話を皆さんに伝えたいと思っているのですが、 こうした事情ですから、 とんでもない大嘘を並べている可能性は十分あります。 その分には何卒、ご寛恕のほどを・・・

ロウソクの炎で炎色反応をやろうという人はいないでしょうが、 ロウソクの炎の可視スペクトルは、 ススからの黒体輻射としてだいたい説明でき、 ぼくの見るところ、化学的にあまり興味あるものではありません。