2価の鉄はフェナントロリンとキレートを作り赤橙色を示します。この発色した溶液の吸光度から、溶液中の鉄の濃度を知ることができます。

Fe2+ + 3phen → Fe(phen)32+

phen =

吸光光度法では吸光度が濃度に比例する(ランベルト-ベールの法則)ことを用いて、 溶存する分子種の濃度を定めます。吸光度Aは次式で定義されます

A = - log (I/I0) (2-1)

ここでI0は入射光の強度、I は透過光の強度です。 吸光度が濃度 c、光路長d と比例関係

A = εc d (2-2)

にあれば、寸法の決まった光学セルを用い、濃度既知の溶液について吸光度を測り、 ランベルト-ベールの法則の成立を確認して比例係数εを決めておけば(検量線。standard curve)、 濃度未知の溶液の吸光度から濃度が分かるというしかけです。

さてCCDの各素子(フォトダイオード)に光が当たると、光の強度 I に比例した電流 i が流れます。

i = aI + ibg (2-3)

ここでaは素子が光から電流を生み出す効率に相当し、ibg は光がない状態でも流れる暗電流とよばれるものです。 吸光度を求めるには暗電流を差し引いて

A = - log (i - ibg)/ (i0 - ibg) (2-4)

の形で求める必要があります。 こうした暗電流補正は、通常の市販装置ではユーザーの目に触れないところでこっそり(?)行われているのですが、 CHEMUSB 4(とその制御ソフト)では、あからさまに取り扱うことになります。

|

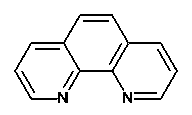

| 写真 2-1. 検量線作成用に調製した鉄フェナントロリンの溶液。 |

実験で鉄の検量線の作成は、次のような操作で行っています:

この処方はJIS K0101 「工業用水試験方法」の手法から前処理操作などを省いて簡易化、スケールを1/10にしたものになっています。 濃度設定の違いは鉄の標準溶液濃度がJISでは10 µg/mLのところを50 µg/mLにし (JISでは1 mg/mLの溶液(モール塩0.702 gを溶かして100 mLにすればよい)を100倍希釈しますが20倍希釈。 なおこの時、溶液の酸化分解を防ぐため濃塩酸を1 mL程度加えておきます)、 ヒドロキルアミンの量は2.5倍にしてあるところでしょうか。 操作上では、JIS K0101含め通常はフェナントロリンを加えた後、20分程度放置することになっています。 フェナントロリン錯体の生成に時間がかかり、20分ぐらい放置すると吸光度が若干(数%程度)増加するのですが、 測定誤差に隠れてしまってあまり有意な差が出ないようなので、 ここではそれを特に求めないことにしています。

少し教科書的なことを補うと、ここでは溶存する鉄をヒドロキシルアミンNH2OH で還元し、すべて2価Fe(II)にして定量しています。 ですから(2)でヒドロキシルアミンの添加を行わなければ、3価の鉄Fe(III)は測定にかかりません(Fe(III)もフェナントロリンとキレートを作るが、 510 nm付近に吸収がない)。 当教室の3回生の実験では、このことを利用した化学光量計の実験をやっています。 またpHが低すぎるとフェナントロリンが酸型になって配位しにくくなり(フェナントロリンのpKaは4.8)、 高すぎると水酸化物の沈殿の心配が出てきます(Fe(II)の水酸化物の沈殿はpH 7以上で問題になります。Fe(III)の水酸化物の沈殿を考えるとpHは5以下にするのが望ましい)。 なので酢酸アンモニウム緩衝液でpHを5程度にしています。酢酸-酢酸ナトリウム緩衝液でもよいのですが、調製が簡単なので酢酸アンモニウム緩衝液を使う方法をそのまま踏襲しています。

この定量実験はほぼ定番と言ってもよい実験ですが、見落とされがちなのは鉄濃度が高いと、フェナントロリンの量で発色が決まってしまうことです。 この処方では溶液中にフェナントロリンが2.8 µmol程度入っているわけで、鉄の量が0.9 µmol程度を超えると鉄が過剰になります。 検量線を作成するのに用いている標準溶液の濃度はほぼ0.9 µmol/mLですから、標準溶液を1 mL入れたら、 それ以上は吸光度は増えません。 いわば鉄ではなくフェナントロリンの定量のモードに入ってしまうのです。 ですからたとえば濃度未知の鉄の測定を行って、吸光度が検量線の上限を超えた時、溶液を希釈して測定しても、鉄の定量としては意味をなしません。

肝心の吸光度測定の話が後回しになってしまいましたが、吸光度測定に当たってはまずリファレンス(参照)となる溶液を通過してくる光の強度を測定し、 強度がCHEMUSB 4で測定できる範囲に収まるように積算時間(検出器の露光時間)を調整して、 リファレンス光強度((2-4)式のi0 相当)としてセーブします。 当教室では現在水を参照として用いており、水を入れた光学セルを入れて光強度を測定しそれを参照とします。 鉄の存在しない場合の調製溶液を参照とすることが通常行われますが、 学生実験では後で参照を取り直すことも多く、そうした場合、容易に調製可能であることを重視して、水を参照とすることにしています。

CHEMUSB 4はデータを16 bit(= 65536)で取り込むので、縦軸が最大4~6万になるようにすればよく、 測定1回あたりの積算時間はおおむね70 ms(0.07秒)程度になります。 5回の測定の平均を取り、また波長分解能から考えてボックスカー幅(スムーシング幅)を5ピクセルにとるのを標準の設定としています(Overtureでもこれがデフォルトの設定になっています)。

|

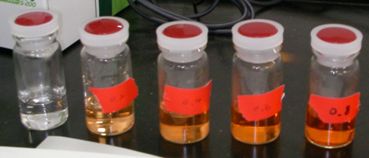

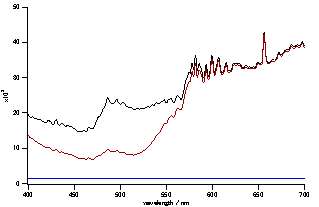

| 図 2-1. 典型的な暗電流の強度。 ボックスカー幅 5、積算時間80 msで5回の平均。 |

次は暗電流補正(ibg)です。 図2-1 に示すのは典型的な暗電流のシグナルです。 光が当たっていなくても1500カウント程度の電気的なノイズが出てきて、平滑化をかけても数十カウントの変動が現れます。 この光を遮断した時のシグナルを暗電流として制御ソフトに記憶させれば、暗電流補正はソフトが自動的にやってくれます。 光の吸収のない状態で50000カウントに設定したとして、吸光度が1程度だとシグナル強度は5000カウント程度に落ちるはずです。 暗電流補正をしないとそれがかさ上げされ吸光度が0.1程度小さく出てしまうことになってしまいます。 なおSpectraSuiteには「暗電流補正」というチェック項目があり、 これをチェックするとCCDの3648個の受光素子の中で、回折光の入らない素子のシグナルを平均化した値が差し引かれるようです。 吸光度の測定には直接関係しませんが、リファレンス光強度を取る時と、暗電流補正を行う時とで、このチェック項目を変更してはいけません。

|

|

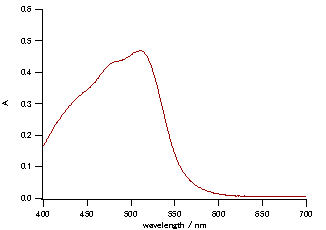

| 図 2-2. リファレンス光強度(黒 i0)と鉄フェナントロリン溶液の透過光強度(茶 i)と暗電流(青 ibg)。 | 図 2-3. 図 2-2の結果から得られる、鉄フェナントロリン溶液の吸光スペクトル。 |

後は試料溶液をセットして透過光強度を測ればよいのです。 図2-2 には実際に得られたリファレンス光、試料の透過光強度、暗電流値を示しました。 ここから(2-4)式に基づいて、図2-3のような鉄フェナントロリン錯体の吸光スペクトルが得られるわけです。

|

|

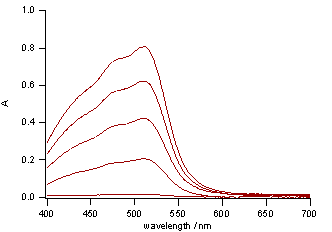

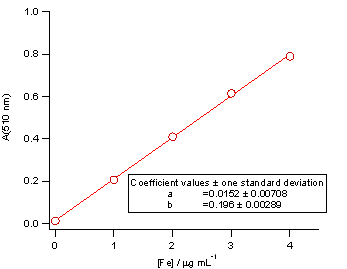

| 図 2-4. 鉄の濃度 0.0、1.0、2.0、3.0、4.0 µg/mL における、鉄フェナントロリン錯体の吸収スペクトル。 | 図 2-5. 鉄フェナントロリン錯体の510 nmにおける吸光度の検量線。 |

図2-4 には鉄の濃度を変えた場合の吸光スペクトル、 そして図2-5 にはそこから得られる510 nmにおける検吸光度に対する検量線の典型的な結果を示します。 吸光度が1.0程度までで2ケタ程度の精度を求めるのであれば、これで十分です。 なお光源強度の変化や光学セルをセットする際の光の入射角の微妙な変化等の影響を除くため、 吸光度がほぼ0と考えられる700 nm付近の吸光度の値を510 nmの吸光度から差し引くようにします (ベースライン補正。もう少し手の込んだ補正法として、注目する波長を挟む2つの波長での吸光度を使って、 ベースラインの傾きを考慮する手法などもある)。

表2-1. には、当化学教室の3回生の諸君の出した、検量線のデータをまとめたものを示しました。 ダブルビーム型の分光光度計(日立のUV-2800とUV-2100)を使っていた年度と、 CHEMUSB 4を使うようになった年度を比較すると、 吸光度の平均値は一致しますが、 標準偏差はCHEMUSB 4を使うようになって大きくなっています。 確かにCHEMUSB 4の方が、データのばらつきは大きく出るようです。

| 年度 | [Fe] /µg mL-1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 2008年 | 平均 | 0.211 | 0.407 | 0.608 | 0.814 |

| 標準偏差 | 0.012 | 0.014 | 0.024 | 0.021 | |

| 2010年 | 平均 | 0.209 | 0.399 | 0.591 | 0.788 |

| 標準偏差 | 0.030 | 0.024 | 0.030 | 0.029 | |

しかしいずれも、装置のスペックから期待されるものよりはるかに大きな誤差が現れています (ダブルビーム型の装置であれば0.01以下であって欲しい)。 どうやら学生実験ではそもそもの試料調製や光学セルのセットなど、 分光光度計の性能以前の問題が大きいようです。 特にCHEMUSB 4で、データのばらつきが濃度によらず同程度になるのは (1 µg/mL でも4 µg/mL でも、吸光度の標準偏差があまり変わらない。この傾向は近年も同様です)、 光学セルの固定の方法に問題がある可能性を強く示唆しているようです。

学生実験で吸光光度法を実習する上では、市販の専用の吸光光度計よりは、 CHEMUSB4のような装置の方が、吸光光度法の原理に触れることができ、 誤差は大きいのですが数%に収まり、結果が迅速・簡便に得られるので、より望ましいと思われます。