|

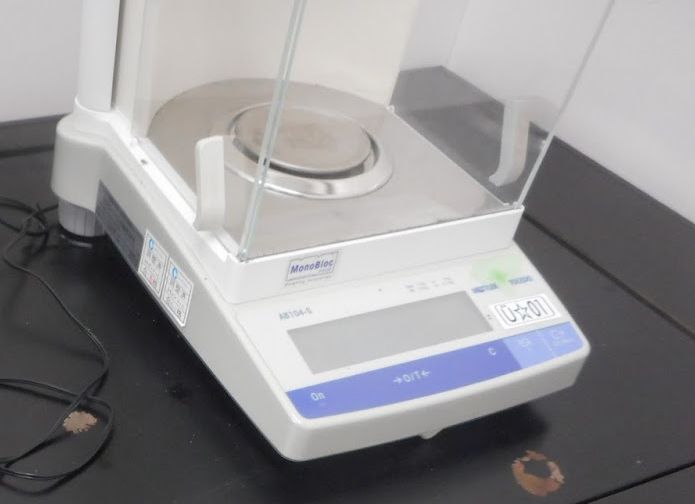

ピペットで採取した水の秤量に使用する天秤(目量(∼ 感量) 1 mg、最大秤量 100 g)。

ここでは水を入れるサンプル管を乗せています。

単4乾電池2本で動作し、

LED ライト付きで見やすいのはありがたいです。

ただちょっとオートオフまでの時間が短かい。

「ジュエリースケール」ということになっていて、 主に宝飾品関係向けに売られているようです。 なお風よけのカバーが付いているのですが、 静電気を帯びやすくて注意が必要。 |

容量が10 mLの市販の分析化学用のホールピペット(全量ピペット)で水をはかり取るとき、 正しく操作されておれば、はかり取った水の容量の正確さ(trueness)は±0.02 mLになるようにJISで規定されており*1 、 その精密度(precision)*2 は、通常の技量の化学者であればおよそ±0.005 mL(= ±5 μL)である。 このことを実際に採取した水の質量をはかることで確かめ、同時にピペットの取り扱い、 天秤の使用に習熟することを期す。 なお1/1000のオーダーの秤量には空気の浮力の影響(空気の密度はおよそ1.2 mg cm-3)が無視できないことに注意。

*2 これを「精度」と呼ぶ向きもある(JIS Z 8402-1)。

ピペットの操作に先立って、机に常備してある感量0.01 gの天秤(最大秤量410 g。ASP402FあるいはEJ-410B)に付属の分銅(200 g)を用いて較正を行う *1。 次いで感量0.001 g(= 1 mg)の天秤(最大秤量100 g。HY-8028)の較正を付属の分銅(100 g)を用いて行う。

以上の操作を5回以上行う。測定に用いるサンプル瓶は、内部に付着した水を拭ったりせずに使用する。 得られた結果を用意されているexcelのシートに入力し、ホールピペットではかり取った水の体積の結果を整理する。 水の密度や浮力補正については資料編V-1及びII-4を参照。

化学実験の最初で取り組んでもらう容量分析では 1/1000 の精度が目標になります。 この精度を実現するために、何世代にもわたる化学者によって、器具・操作の隅々まで検討されてきたといってよいでしょう。 その一端に触れてもらおうというのがこの課題の狙いということになります。 なおホールピペットの精度や 操作法については、 以前紹介したことがあるので、ここでは繰り返しません。

|

ピペットで採取した水の秤量に使用する天秤(目量(∼ 感量) 1 mg、最大秤量 100 g)。

ここでは水を入れるサンプル管を乗せています。

単4乾電池2本で動作し、

LED ライト付きで見やすいのはありがたいです。

ただちょっとオートオフまでの時間が短かい。

「ジュエリースケール」ということになっていて、 主に宝飾品関係向けに売られているようです。 なお風よけのカバーが付いているのですが、 静電気を帯びやすくて注意が必要。 |

この実験ではホールピペットで採取した水の量を、 その重さをはかることで調べます。 ホールピペットで取る水の量のばらつきがおよそ±0.005 mL 重さにしておよそ±5 mg 程度とすれば、 そのばらつき具合を評価するには、1 mg ぐらいまではかれる天秤を用意する必要があります (天秤の応答する最小の荷重を感量、最小表示が目量と呼ばれます。 だいたい同じくらいのものになるので、ここでは特に区別しませんが、 時として応答が悪く、目量が感量を下回るケースもあります)。 昨年までは、ここをいわゆる化学天秤(通常 0.1 mg 以上の感度を持つものをこう呼びます)で行ってきました。 しかし最近、ロードセル型(ひずみから荷重を評価するタイプ)の安価な電子天秤で、mg オーダーまではかれるものが急速に普及してきました。 ぼくは半信半疑だったのですが、目量(≈ 感量)1 mg の天秤(最大秤量100 g)を試しに購入して (較正用分銅付きで2500円ぐらい。分銅がなければ2000円以下??以前であれば5万円ぐらいはしたはず)テストしたところ、 十分化学実験での使用に耐えるようです (何機種か出ていますが、機種によっては応答の悪いものがあり、事前チェックは必要)。 そこで流体化学研究室の予算に余剰があるのを幸い、学生 2人に1台の割で購入、 今年度から使用してみることにしたわけです。

こうしたロードセル型の天秤は、普通に精肉店などではかり売りに使われていますし、 いわゆるキッチンスケールとして一般家庭でも使われています。 そうした用途では、通常、感量は 0.1 g 程度もあれば十分で、 また 0.1 g程度が限界だと、昔のぼくはぼんやり思っていました。 それがもう10年以上前になりますが、0.01 gまではかれる機種(最大秤量400 g)が2万5千円くらいだったかで市販されているのを知り、 衝撃を受けました(現在も学生実験で使用している ASP 402F)。 その後もロードセル型の天秤の高感度化は進んでいるようで、 今では0.1 mgの感量のものもあるようです。

|

|

|

| 感量 0.1 mg 最大秤量 120 g の、電磁バランス式の典型的な「化学天秤」 | ASP 402F(感量 0.01 g 最大秤量 400 g)。製造中止になっているが、十年以上たった現在もメインの天秤として活躍 | エーアンドデーのEJ 410。2回生実験のメインの天秤で感量 0.01 g 最大秤量 410 g。 学生の過酷な要求にこたえている姿は涙ぐましい |

ロードセル型の天秤は価格も魅力ですが、 何より丈夫なのがいいところです。 ぼくなどはまだ、天秤にどんと試験管立てを置いて必要試薬を分け取ってみたり、 入れた溶液量をチェックしてみたりといった、大胆な使用法にはなじめないのですが、 そうした使い方も今や可能なのです。 また高感度化の中で、ぼくの学生時代には化学天秤の感量 0.1 mg というのと、 通常の上皿天秤などの感量 0.1 g程度といった秤量の精度に大きなギャップがあったのが、 今やほとんどシームレスな状態になったということも見逃せないところです。

|

|

| 較正前 | 較正後 |

電子天秤を使う際には、まず標準分銅を用いて較正を行う必要があります。 電子天秤は荷重に比例する数値を出力する装置と見ればよく、 たとえば 200 g の分銅をおいて、200 と表示すれば、 同じ材質の 300 g の物体を置けば、300 と表示すると思えばよいのです。 ですから装置が正しく較正され、温度変化によるひずみ等がないとしても、 重力の違う土地に持っていくと、示度は変化します。 日本国内でも、北海道は京都より 8/10000 ぐらい重力加速度が大きく、 今回問題にしている1/10000 オーダーの測定では問題になってきます。

空気の浮力の影響も重要です。 もしステンレス製の分銅を使って較正したなら、 同じステンレス製の物体をはかる分には、表示される値は物体の質量になり、 浮力の影響を考慮する必要はありませんが、 密度の違うものをはかると、影響が出てきます。 空気の密度はおよそ 1.2 kg m-3 です。 ですから通常の液体や固体で密度 1000 ~ 3000 kg m-3 程度の物体の質量を、 1/1000 以上の精度で求めるのであれば、浮力の影響は無視できません。

物体の体積を \(V\)、質量を \(M\)、密度を \(\rho (= M/V)\) とし、 空気の密度を\(\rho_{\rm{a}}\) とすれば、この物体の示す荷重 \(F\) は重力加速度を g として、アルキメデスの原理から

\begin{equation} F = M g - V \rho_{\rm{a}} g = M g \left( 1 - \frac{\rho_{\rm{a}}}{\rho} \right) \label{eq:bouyance} \end{equation}

ですから分銅(下付き f )と秤量する試料(下付き s )が同じ荷重である時、 次の関係が成立します:

\begin{equation} M_{\rm{s}} \left( 1 - \frac{\rho_{\rm{a}}}{\rho_{\rm{s}}} \right) = M_{\rm{f}} \left( 1 - \frac{\rho_{\rm{a}}}{\rho_{\rm{f}}} \right) \label{eq:bouy_balance} \end{equation}

電子天秤は、この釣り合ったときの \(M_{\rm{f}}\) の値を、この時の荷重、 つまり試料の重さとして表示するように較正しています。 したがって浮力の影響を除いた、試料の質量としては

\begin{equation} M_{\rm{s}} = M_{\rm{f}} \frac{1 - \rho_{\rm{a}}/\rho_{\rm{f}}}{1 - \rho_{\rm{a}}/\rho_{\rm{s}}} \approx M_{\rm{f}} \left[ 1 + \left( \frac{1}{\rho_{\rm{s}}} - \frac{1}{\rho_{\rm{f}}} \right) \rho_{\rm{a}} \right] \label{eq:bouy_corr} \end{equation}

で与えられます。 ここで \(\rho_{\rm{f}}, \rho_{\rm{s}} \gg \rho_{\rm{a}}\) としました。 はかるのが水であれば密度 \(\rho_{\rm{s}}\) は約 1.0 g cm-3、 標準分銅の密度 \(\rho_{\rm{f}}\) はおおむね 8.0 g cm-3 で(JIS B7609)、 空気の密度 \(\rho_{\rm{a}}\) は 1.2 mg cm-3 ぐらいなので、 浮力補正して水の質量をえるには、天秤の表示値を 1.00105 倍すればよいわけです。

なお水の密度については、こちらのページを参照ください。

テキストの「概要」にも書きましたが、10 mL ホールピペットでいうと、 市販の(JIS のクラスA)ピペットの正確さが±0.02 mL程度に対し、 精密度(precision)がおよそ±0.005 mL でその数分の1程度というところを押さえておいてもらえればよいのです。 正確さだけ取れば 1/1000 に届きません。 けれども容量分析の基本的な構成が、 標定と試料の滴定の組み合わせからできていることに注意してもらうと、 1/1000 に届きます。

典型的な容量分析は、 濃度 \(c_{\rm{st}}\) の標準溶液(例えばシュウ酸溶液)を体積 \(V\) とって、 濃度 \(c_{\rm{t}}\) の滴定溶液(例えば水酸化ナトリウム溶液)で滴定(標定操作。滴定値を \(v_{\rm{st}}\) とします)、 ついで試料溶液(濃度 \(c_{\rm{X}}\) とします)を同体積 \(V\) とって滴定(滴定値 \(v_{\rm{X}}\))するという手順を踏みます。 この時、次の関係が成立します(簡単のため反応の量論係数はすべて 1 とします):

\begin{equation} c_{\rm{st}} V = c_{\rm{t}} v_{\rm{st}} \\ c_{\rm{X}} V = c_{\rm{t}} v_{\rm{X}} \label{eq:vola} \end{equation}

ここから、試料溶液の濃度は

\begin{equation} c_{\rm{X}} = \frac{c_{\rm{st}} V}{V} \frac{v_{\rm{X}}}{v_{\rm{st}}} = c_{\rm{st}} \frac{v_{\rm{X}}}{v_{\rm{st}}} \label{eq:volb} \end{equation}

これだけなら中学・高校でも習う話。 測容器の精度という観点から見た時、あからさまには語られていませんが、この実験操作の重要な点は、 同じピペットを使って体積 \(V\) を取り、 同じビュレットを使って滴定値を出していることにあります。

ここではピペットの誤差について考えます。 誤差を加味して、ピペットでとる体積が \(V^{\circ} (1 + \delta)\)であるとしましょう(\(\delta \ll 1\))。 すると

\begin{equation} c_{\rm{X}} = c_{\rm{st}} \frac{v_{\rm{X}}}{v_{\rm{st}}} \frac{V^{\circ} (1 + \delta_{\rm{st}})}{V^{\circ} (1 + \delta_{\rm{X}})} \approx c^{\circ}_{\rm{X}} (1 + \delta_{\rm{st}} - \delta_{\rm{X}}) \end{equation}

ですから同じピペットを使っておれば、かたより(バイアス。系統誤差)は打ち消され、 ばらつき(偏差。偶然誤差)が不確かさとして現れる形になります。 つまり 10 mL のホールピペットで取る容量の正確さ(かたより)は 0.02 mL 程度で、1/1000 より大きいのですが、 典型的な容量分析の実験ではこれは打ち消され、 問題になるのはばらつきで、標準偏差が 0.005 mL とするとその√2 倍でおよそ 7/10000。 1/1000 に収まることになります。

こうした容量分析実験で、わざわざ標定しなくとも、 標準物質を使って滴定したら一回で済むという疑問を持つ人もいるでしょうが、 こうした誤差を打ち消すためにも、2段構えの操作が組まれていることは注意しておいてよいことです。

検討課題として、メスフラスコの精度について挙げてあります。 先の容量分析操作の精度の議論を振り返ってもらうと、 メスフラスコの正確さは、標準溶液の濃度\(c_{\rm{st}}\) に直接反映され、 誤差が打ち消しあったりしないので非常に重要です。 このため、30年以上前の測容器の誤差の実験では、おもにメスフラスコの精度が取り上げられていました。

さてメスフラスコの JIS 規格を見てみると(JIS R3505 のクラスA)、 100 mL のメスフラスコの許容誤差が ±0.1 mL になっていて、 1/1000 という要請を満たしていることが分かります (100 mL より小さいと、たとえば 50 mL で ±0.06 mL)。 これを上回る正確さを求めるなら、自分で目盛り線を付ければよいわけですが、 今度は試薬の純度・秤量精度の問題が出てきます。 容量分析の実験で溶液の調製をするのに、実際の滴定に必要な量よりたくさん作るのは、 何度も滴定操作をする(させる)ためだと思っている人がいますが、 1/1000 の精度をえるのに必要なスケールなのです (専門的には、200 mL や 250 mL のメスフラスコの利用が好まれます。いずれもJIS の許容誤差は ±0.15 mL )。

実際に手近にあった古い100 mLのメスフラスコで試してみたところでは、 乾燥時の重さが 46.11 g、水を標線まで満たした状態で 145.66 g。 この時の水温が 23.2 °C だったので密度 0.9975 g cm-3。 浮力補正を入れて、99.90 mL という結果で、 ぎりぎり JIS の許容誤差範囲に収まっていました。 検定証印の付いている30年ぐらいたっているものなので、 もしかすると「枯れて」きて、 少し収縮したのかもしれません。

なお目盛付けは一般に 20 °C で行うことになっています。 ガラスの線膨張率 を 4 × 10-6 K-1 とすると、 20 °C での容積は 3 × 4 × 10-6 × (23.2 - 20) = 4 × 10-5 だけ小さくなるのですが、今回の場合にはこの補正は最後のケタ以下で効いてきません。

メスフラスコで、最後に水を加えて溶液量を標線に合わせます(メスアップ)。 この時、蓋や首の部分が乾いた状態で標線に合わせるのがよいか、 それとも濡れた状態のまま合わせるのがよいか、 というのは結構悩ましい問題です。 そもそも標準の検定の操作では、 メスフラスコを「よく洗浄し乾燥した」状態で、基準ビュレットから水を入れて行うことになっています(旧計量器検査規則721条)。 ですから付けられている標線を信じるなら、 蓋のすりの部分、フラスコの首の部分は乾いた状態にしておくのが望ましいことになります。

ただし問題は、すりの部分や首の部分に付着する水の量はどの程度かです。 標線までメスアップしてからメスフラスコに蓋をして振り混ぜると、 すりの部分に溶液が付いたりしてメニスカスの位置は標線より下がります。 それが実際に何mL に相当するか調べてみると、手近な 100 mL のメスフラスコで 0.07 mL程度でした (首の部分の内径は約 13 mm 程度で、0.5 mmぐらいメニスカスが下がる)。 これが最大限というところです。 すりや首の部分が濡れたままでメスアップすると、 後でメスフラスコを上下させて混合した時、濃度が最大 7/10000 ほど低くなるわけです。

というところでぼくなりの結論を言うと、

最後にメスフラスコでの固体の溶解についてコメントしておきます。 初歩の実験の手引書など読むと、例えばシュウ酸の 0.1 mol/L 溶液を作る際、 ビーカーなりでシュウ酸を水に溶かしてから、メスフラスコに移すように指示してあったりします。 ぼくは今日的には、こうした操作は好ましくないと考えています。 メスフラスコに固体のままシュウ酸の結晶と水をフラスコの半分ぐらい入れ(時計皿で秤量して、ロートを使ってメスフラスコに洗い落とすのが便利でしょう)、 振り混ぜて溶かせばよいでしょう。 この場合、シュウ酸が溶けきることはあらかじめ分かっていますし、 ビーカーなどを使って溶かすと、それだけ試料の汚染の可能性が高まる上に、 洗うべき器具が増えます。 全く溶解性が未知の試料なら話は別ですが、 そもそもそうした試料の場合には、粉砕、ろ過といった前処理が必要であったり、 メスフラスコ以前の問題というべきでしょう。

ぼくは、一端、ビーカーなりで溶かしてからメスフラスコに移すというのは、 昔のガラス器具では有効な手法であったと思うのです。 ぼくも触ったことがありますが、 昔のメスフラスコには華奢で、 振り混ぜていると壊してしまいそうなものがありました。 そういうメスフラスコを使っておれば、 せいぜい蓋をして上下に転倒させて混ぜるくらい。 振り混ぜるなどという操作は”はしたない”と感じられたでしょうし、 実際、振り混ぜてフラスコの首を折ったという事故もあったでしょう。 しかし今日のメスフラスコはもっと丈夫で、 少々振り混ぜたぐらいでは壊れません。 溶解のために他の容器を介在させて、 試料の汚染の危険を冒す方が問題だと思っています。