last revised 2021.3 / 2020.5

吉村洋介

5. 合金の分析

5-2 銅の定量

☆予習チェックのページへ

<概要>

ヨウ素滴定によって銅を定量する(今回は銅の分離操作を行わない)。

銅(II) はヨウ化物イオンと反応してヨウ素を遊離し自身はヨウ化銅(I)になる*。

この遊離したヨウ素をハイポで滴定することによって銅の量を求める。反応は次式による。

2CuSO4 + 4KI → 2CuI + 2K2SO4 + I2

I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI

* ヨウ素の生成による褐変はすぐに起きるが、溶液が懸濁しヨウ化銅(I)の沈殿の生成が認められるまでには、条件により若干の時間が必要である。

<試薬>

- ヨウ化カリウム溶液(20 w/v %)

ヨウ化カリウム(KI、式量166.00)約6 gをイオン交換水に溶かして30 mLにする。黄色に変色している場合は、ハイポ溶液を色が消えるまで攪拌しながら滴下する。

- 硫酸銅標準液(0.02 mol/L)

硫酸銅五水和物(CuSO4·5H2O、式量249.69)約0.5 gを精密にはかり取り、

イオン交換水に溶かしてメスフラスコを用いて精確に100 mLにする。

ここでは行わないが、純度の高い金属銅を溶解し硫酸銅標準溶液を作れば標定の精度を上げることが可能である。

- ハイポ溶液(0.02 mol/L)

チオ硫酸ナトリウム五水和物(ハイポ。Na2S2O3·5H2O、式量248.18)

約0.5 gを秤量しイオン交換水に溶かして100 mLにする(注1)。

- でんぷん溶液*

- 酢酸緩衝液

酢酸6 mLと酢酸ナトリウム三水和物14 gをイオン交換水に溶かして50 mLにする。

この緩衝液は亜鉛の重量分析でも使用する。

(注1)興味のある者はチオ硫酸ナトリウムを精秤して市販のチオ硫酸ナトリウムの純度を求めてみよ。

なおチオ硫酸ナトリウム溶液はpH条件等によっては分解することがあり、調製した日のうちに滴定を済ますのが無難である。

<操作>

【ハイポ溶液の標定】

- ビーカーに硫酸銅標準溶液10 mLを精確にピペットで測り取り、

ヨウ化カリウム溶液3 mLとイオン交換水10 mLを加える。

- 褐色になった溶液を調製したハイポ溶液で滴定する。

液の色が淡黄色になった後、でんぷん溶液を数滴加える(注1)。

さらに滴定を続け、ヨウ素でんぷんの青色が消え、溶液が白色の懸濁液となった点を終点とする。

★滴定は複数回行うのが望ましい。

(注1)でんぷんをあまり早く加えると終点が判定しづらい。

【銅の定量】

- 洋白の試料溶液を精確に10 mL測り取り、イオン交換水10 mLおよび酢酸緩衝液 2 mLを加える。

- ヨウ化カリウム溶液3 mLを加え、先に標定したハイポ溶液で滴定する。

終点付近になったらでんぷん液を数滴加える。さらに滴定を続け、ヨウ素でんぷんの青色が消え、溶液が白色の懸濁液となった点を終点とする。

<廃棄物処理>

滴定後の沈殿(CuI)を含む溶液は過剰のハイポ溶液を加えて沈殿を溶解し、余った硫酸銅溶液とともに廃棄物指針D-1に従って処理する。

強酸性条件ではハイポが分解して硫黄が沈殿するので、炭酸水素ナトリウムを加えて発泡が起きない程度のpHにしてから処理すること。

残った試薬類は廃棄物指針Aに従って処理する。

銅の定量のはなし

銅の定量操作の注意点については、以前の合金の分析ノート

にも紹介しました。

その後変更した点は、加えるヨウ化カリウムの量を 1/3 ぐらいに絞ったところでしょうか。

ちなみに硫酸銅のヨウ素滴定は、石橋雅義「定量分析実験法」(冨山房)によると「沃素滴定法を會得する最良法の一つ」とのことです。

|

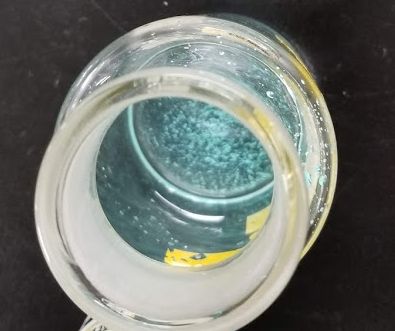

ヨウ化カリウムを入れると、褐色の濁った液になる。

酢酸緩衝液が入っていると、沈殿の出方が変わる。

|

|

滴定していくとヨウ素(三ヨウ化物イオン I3-)の褐色が薄くなる。

判断が難しくなったところでデンプン溶液を加えて、

ヨウ素デンプン反応の青紫色を発色させ、最後白色になるまでチオ硫酸ナトリウム溶液を滴下する。

CuI の沈殿にヨウ素が吸着されるのか、

写真のように終点付近で沈殿が少し色づいて見える傾向。

なお終点に達してから長く置いておくと、再びヨウ素デンプン反応の色を呈して色づく(復色)ことがあるが、

空気酸化の影響らしい。

短時間での復色は銅の塩基性の錯体のためみたい。

|

酸化還元電位などの教科書的な話

酸化還元電位や溶解度積を使った銅のヨウ素滴定に関する議論は、

まさに分析化学で「試験に出る」たぐいの話。

みんなおなじみだと思っていたのですが、学生諸君のレポートでネルンストの式などに触れる人はここ数年皆無。

案外、なじみのない人が多いようなので、

ちょっと(かなり?)くどく、解説しておきましょう。

最初に問題の設定を確認しておきます。

やっている中身は 0.01 mol/L 程度の銅(II) Cu2+ の溶液に、

ヨウ化物イオン I- を大過剰 0.1 mol/L 程度になるように加えて Cu2+ を還元してヨウ化銅(I) CuI として沈殿させ、

同時に生成したヨウ素 I2、三ヨウ化物イオン I3- を 0.01 mol/L 程度のチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する操作です(濃度の数倍の相違は無視)。

ですから滴定終点で、溶液中の銅(II)濃度 [Cu2+] が最初の 1/1000、10-5 mol/L になっておれば、

1/1000 という容量分析の目標は達成できたことになります。

取り合えず関係する酸化還元電位の式と溶解度積を、下記に示しておきます(RT/F ln 10 ≈ 0.06 V としています)。

| (1) | E / V = 0.52 + 0.06 log [Cu+] | Cu+ + e ⇌ Cu |

| (2) | E / V = 0.15 + 0.06 log [Cu2+]/[Cu+] | Cu2+ + e ⇌ Cu+ |

| (3) | E / V = 0.54 + 0.03 log [I3-]/[I-]3 | I3- + 2e ⇌ 3 I- |

| (4) | E / V = 0.08 + 0.03 log [S4O62-]/[S2O32-]2 |

S4O62- + 2e ⇌ 2 S2O32- |

| (5) | - log [Cu+][I-] = 11.90 | Cu+ + I- ⇌ CuI |

登場人物 金属銅は退席

まずネルンストの式の復習も兼ねて、反応の「登場人物」の確認から始めましょう。

最初の (1) と (2) が平衡にあり、電位が等しくなるとします。

ここから

【A】 log [Cu2+]/[Cu+]2 = 6.2

Cu2+ + Cu ⇌ 2Cu+

という関係を得ます。

これは通常の条件、およそ濃度が 0.01 mol/L 程度の世界では、2Cu+ ⇌ Cu2+ + Cu という平衡が右辺に偏っていること、

かりに [Cu+] = 0.02 mol/L の溶液を用意したら、

2Cu+ → Cu2+ + Cu

という不均化反応が起きて、[Cu2+] = 0.01 mol/L、[Cu+] = 8 × 10-5 mol/L。

Cu+ の濃度は Cu2+ の濃度の 1/100 になってしまうことを意味します。

実際、銅(I)の化合物は、酸化銅(I) Cu2O や塩化銅(I) のような難溶性塩やアンミン錯体などでないと安定に存在しません。

さてここでヨウ化物イオンを加え、ヨウ化銅(I) CuI の沈殿が共存しているとします。

溶解度積を見ると、ヨウ化物イオン I- 濃度が 10-5 mol/L 程度もあれば、

[Cu+] は 10-7 mol/L 程度になります。

すると【A】の関係から [Cu2+] は10-7 mol/L 以下。

I- 濃度が 0.1 mol/L 程度であれば、

Cu+、Cu2+ 合わせた、溶存する銅の分子種は 10-10 mol/L 以下、

ほとんど無視できる濃度になり、すべてがヨウ化銅(I) CuI の沈殿になってしまいます。

では [I-] が 0.1 mol/L 程度だと銅イオンはもう溶存しないのか?

そうではありません。

そもそもに立ち返って、ヨウ化銅(I) CuI の沈殿とヨウ化物イオンの存在下、

表の反応 (1) と (2) が平衡にありえない。

もはや金属銅 Cu の形では共存できない、仮に金属銅があったとしても(電位が高すぎて) Cu+ や Cu2+ の形で溶解してしまうのです。

いわば 100 °C 以上で液体の水が大気圧下で存在できないようなもの。

つまり今回の設定の中では、反応を構成する要素として、金属銅は登場しないというわけです。

ヨウ化銅(I) CuI と三ヨウ化物イオン I3- の生成

さてヨウ化カリウムを加えて溶液が濁って褐色になった段階、まだチオ硫酸ナトリウムを加えない状態を考えます。

問題になるのは、表の (2) と (3)。

両者(2)と(3)の電位が等しく、反応が平衡にあるとすると、

【B】 log [Cu2+][I-]3/2/[Cu+][I3-]1/2 = 6.5

Cu2+ + (3/2) I- ⇌ Cu+ + (1/2) I3-

平衡状態でどれぐらいこの反応が進むものか [I-] = 0.1 mol/L として見積もってみましょう。

[Cu2+] はほぼ変化せず 0.01 mol/L のままとすると、

[Cu+] = 2 [I3-] として、

[Cu+] = 1.4 × 10-5 mol/L。

銅(II) Cu2+ の 1/1000 が反応するだけで、ちょっとこの反応は起きそうにありません。

上記、実験テキストでは分かりやすいように、三ヨウ化物イオン I

3- ではなく、

ヨウ素 I

2の生成として扱っています。

ヨウ素 I

2の生成と考えても、間違いとは言えませんが、

I

2として溶存しているヨウ素は、

今回の条件では非常に少量(I

3- の 1/100 程度)です。

ヨウ素単体の水への溶解度は 25 °C で 1.34 × 10-3 mol/L(0.34 g/L)とされています。

通常、標準電位の計算では固体状態の活量を 1 として扱って、ヨウ素の酸化還元電位は次のように与えられています:

E / V = 0.54 - 0.06 log [I-] I2 + 2e ⇌ 2 I-

先の表の (3) 式と見比べてもらうと、電位が等しいとき、

ヨウ素単体と三ヨウ化物イオン I

3- が平衡にある時、

[I3-]/ [I-] ≈ 1 I2 + I- ⇌ I3-

になっています。

ヨウ化物イオン I

- 濃度が三ヨウ化物イオン I

3- 濃度を上回っていると、

固体のヨウ素は存在できない。

つまり固体のヨウ素があったとしても、全量溶解してしまいます。

今回の場合ヨウ化物イオン I

- 濃度は 0.1 mol/L 程度、三ヨウ化物イオン I

3- 濃度はせいぜい 0.01 mol/L ですから、

平衡でヨウ素の固体は存在できません。

また飽和濃度以下の条件では、溶液に存在するヨウ素濃度 [I

2] について次式が成り立つことになります(25 °C):

[I3-]/[I2] [I-] ≈ 750 mol-1 L, [I2] < [I2]sat = 1.34 × 10-3 mol/L

ヨウ化物イオン I

- 濃度が 0.1 mol/L 程度であれば、

溶存するヨウ素の量は三ヨウ化物イオン I

3- の 1/75 ≈ 1/100 程度ということになります。

このヨウ化物イオン I- を銅(II) Cu2+ が酸化するという反応を推し進めるのは、

ヨウ化銅(I) CuI の安定性、溶液に溶けないという性質です。

先の平衡の関係に、ヨウ化銅(I) CuI の沈殿が共存しているという条件を加味すると、

(5) の溶解度積 [Cu+][I-] = 10-11.90 を用いて次の式を得ます:

【C】 log [Cu2+][I-]5/2/[I3-]1/2 = 6.5 - 11.9 = -5.4

Cu2+ + (5/2) I- ⇌ CuI + (1/2) I3-

もし銅(II)イオン Cu2+ 0.01 mol/L がほとんどヨウ化銅(I) CuI になるのなら、

三ヨウ化物イオン I3- の濃度は 0.005 mol/L 程度です。

またヨウ化物イオン I- 濃度は 0.1 mol/L ぐらいですから

(1.2 mol/L のヨウ化カリウム溶液を 3 mL 加えて、全量30 mL 程度になっている)、

Cu2+ 濃度はざっと 10-4 mol/L になり、

だいたい 1/100 にまで減る勘定です。

こうしてできた三ヨウ化物イオン I3- を、チオ硫酸ナトリウムで滴定するわけですが、

両者の間の平衡は (3) 式と (4) 式から次のようになります。

【D】 log [I3-][S2O32-]2/[I-]3[S4O62-] = -15.3

I3- + 2 S2O32- ⇌ 3 I- + S4O62-

[I-] = 0.1 mol/L で、滴定終点近傍では [S4O62-] = 0.005 mol/L だとすると

log [I3-][S2O32-]2 = -20.6

当量点では三ヨウ化物 I3- 濃度は(チオ硫酸濃度も)10-7 mol/L

ぐらいで、ほぼ完全に反応が進行することが分かります。

ヨウ化カリウムはいくら必要か?

さて上で見たように、滴定を開始する前、ヨウ化カリウム溶液を加えた時点で、

銅(II)イオン Cu2+ が、だいたい 1/100 オーダー以下まで減少するのですが、

容量分析で目指す 1/1000 には1ケタ足りません。

けれどもチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定していけば、

滴定の過程で三ヨウ化物イオン I3- が減少し、

平衡は CuI の生成の方向に傾くので、少々足りなくても大丈夫なのです。

だったら最初に溶存している Cu(II) が全量 CuI になる分だけヨウ化カリウムを加えておけば十分ではないか?

つまりヨウ化カリウムは、滴定する銅(II)の初期濃度が 0.01 mol/L 程度なのですから、

余裕を見てこの数倍、0.03 mol/L もあれば大丈夫。

加えるヨウ化カリウム溶液(約 1.2 mol/L)の量は、

実験の設定の 1/3、1 mL でもよいのではないでしょうか?

この考えはもっともなのですが、ここまで減らすと終点の見極めが困難になります。

そもそもの三ヨウ化物イオン I3- の検出限界は、

ヨウ素-デンプン反応を用いたとして、およそ 1 ×10-5 mol/L 程度です。

すると【C】の関係から

【E】 log [Cu2+] = -5.4 + 0.5 log [I3-] - 2.5 log [I-] = -7.9 - 2.5 log [I-]

ですから、ヨウ素デンプン反応で青色が消えた時点で、Cu2+ 濃度が滴定初期の 1/1000、10-5 mol/L 程度以下であるためには、

共存するヨウ化物イオン濃度は 0.07 mol/L 以上必要になります。

またこれでは終点が、加えるヨウ化物イオンの量で微妙に変動することになるので、

やはり 0.1 mol/L は欲しいところ。

ですから加えるヨウ化カリウム溶液の量は、

さすがに 1 mL では苦しく、サバを読んで3 mL で設定しているわけです。

なお以前はヨウ化カリウム溶液(20 w/v %)を 10 mL 加える設定にしていました。

これはもともとの課題の設計で下敷きにした、JIS M8121「鉱石中の銅定量方法」の設定を引きずっていたためです。

(以前の JIS M8121 では(JIS M8121-1982)、銅含量 100 mg 以下の試料について、液量を50 mL 程度にして、最低でもヨウ化カリウムを 2 g 加えることになっていました。

現行のJIS M8121-1997 では銅を 0.1 g 程度含む試料溶液(約100 mL程度)に対し、ヨウ化カリウムを 15 g 加えることになっています。

これをそのまま、今回の実験のスケールに適用しても、試料溶液 10 mL (0.013 g程度の銅含有)に対してヨウ化カリウム約 2 g ということになります。)

当時、ヨウ化カリウムの在庫がたくさんあったという事情もありますが、

無駄な話なので、減らすことにしました。

ヨウ素滴定のこと

ヨウ素滴定は、ヨージメトリー iodimetry とヨードメトリー iodometry に区別されることがあります。

ここで行うのは典型的なヨードメトリーに該当し、ヨウ化物イオンが酸化されて生成したヨウ素を、チオ硫酸ナトリウム

(「ハイポ」と呼ばれます。その昔、次亜硫酸塩 hyposulfite と呼ばれていた当時の名残)

で滴定します。

チオ硫酸ナトリウムとヨウ素の反応

ヨードメトリーではチオ硫酸イオンとヨウ素・三ヨウ化物イオンの反応

2 S2O32- + I3- → S4O62- + 3 I-

が定量的に進行することを利用します。

ここで登場する S4O62- は四チオン酸と呼ばれるもので、

(-O3S)-Sn-(SO3-) という構造を持つチオン酸の一つです

(n = 0 は二チオン酸 S2O62- で、亜硫酸を二酸化マンガンで酸化するとえられる)。

チオ硫酸は、穏やかな条件の酸化では四チオン酸の段階で酸化が止まるのですが、

塩素や臭素では硫酸まで酸化されます。

ヨウ素との反応でも pH が高くなると、チオ硫酸イオンでも次のように硫酸まで酸化される反応が起きるようになります

(pH の高い状態の酸化反応では次亜ヨウ素酸 IO- が関与するとされているようです。

取りあえずここではヨウ素が反応する形で式を立てておきます):

S2O32- + 4 I2 + 5 H2O → 2 SO42- + 8 I- + 10 H+

このような反応が起きると、チオ硫酸イオンと銅(II)の反応の当量比が 1:1 から最大で 1:8 まで大きくなり、

チオ硫酸ナトリウムの滴定量が小さくなります(算出される銅の量が小さくなり、負の偏差が現れる)。

実際、炭酸水素ナトリウムを加えた状態(pH 8 程度か)では滴定値が数%小さくなることが知られています

( J. M. Kolthoff, Z. anal Chem. 60, 338 (1921)。

石橋雅義「基礎容量分析法」中巻(1946 冨山房))。

このため、チオ硫酸ナトリウムによる滴定は、微酸性~酸性条件で行う必要があります。

この一方でチオ硫酸ナトリウム溶液自体の安定性も問題です。

チオ硫酸イオンは強酸性で亜硫酸とイオウに分解します。

S2O32- + 2H+ → SO2 + H2O + S

この反応は弱酸性条件下でもゆっくりと起き、

昔からいろいろな研究があるようです。

先に紹介した コルトフの論文では、

種々の条件で溶液を 80日~200日置いた実験が紹介されていて、

炭酸ナトリウムを 0.2 g/L 程度加えておくと、ほぼ完全に分解が防げるとしています。

この研究は今も JIS 規格や薬局方などの中に生きているようです。

JIS K8001「試薬試験方法通則」では JA 6.4 t) に「チオ硫酸ナトリウム五水和物 125 g(0.5 mol/L の場合。

0.1 mol/L だと26 g)及び JIS K8625 に規定する炭酸ナトリウム0.2 g をはかりとり,

溶存酸素を除いた水 1000 mL を加えて溶かした後,気密容器に入れて保存する。

調製後,2 日間放置したものを用いる」とされています。

また薬局方では同様に炭酸ナトリウムを加えたのち、24時間放置することになっています

(0.1 mol/L 溶液を調製し、これより薄い溶液は、

使用時に0.1 mol/L 溶液を希釈して使用する)。

いずれも炭酸ナトリウムを0.2 g/L 加えるのですが、

2日ないし24時間の「熟成」をすることになっています。

なお以前のJIS M8121(1986年版)には、異なるチオ硫酸ナトリウム溶液の調製法が記載されていて、

炭酸ナトリウムを加えない代わり、「約10日間暗所に静置する」ことになっていています。

この熟成の意味は不明ですが、pH が高い状態ではわずかですが

S2O32- + OH- ⇌ SO42- + HS-

といったゆっくりした反応が起きて、

チオ硫酸ナトリウム溶液の力価が変化することを懸念してのことのように思われます

(チオ硫酸ナトリウム溶液に塩化銀を溶かして放置しておくと(錯イオンを作って溶けます)、

ゆっくりですが硫化銀が生成してきます。加熱すると結構速い)。

いろいろチオ硫酸ナトリウム溶液の分解を心配する向きもあるので、

テキストには「調製した日のうちに滴定を済ますのが無難である」

と書きましたが、そうそう分解するものではありません。

コルトフの実験では何も添加しない 0.1 mol/L のチオ硫酸ナトリウム溶液は 200日で 5 %程度、

140日で 1.5 %程度分解したことになっています。

これは1日当たりにすれば 0.01 ~ 0.03 %です。

また石橋先生の「定量分析実験法」に紹介されている吉田一郎の研究では、

300日で 1 %の減少。1日当たりにすれば 0.003 %です。

つまり調製して1週間置いたところで、0.02 ~ 0.2 % の減少。

その週のうちに使うなら、まず問題はないでしょう。

pH の設定

銅のヨウ素滴定で、pH をどの程度に設定するかはちょっと気にかかるところです。

石橋先生の「定量分析実験法」では、上記テキストのように、硫酸銅の滴定の時は特に pH の設定をしないことになっています。

そして無機酸などが存在する時は、

一端炭酸ナトリウムなど加えて水酸化銅が沈殿したら、

酢酸を加えて溶解する。

つまり合金溶液の滴定のように、

酢酸酸性で滴定する設定になっていて、

滴定には pH 4 ~ 5.5 ぐらいがよいとしてあります。

チオ硫酸ナトリウムを使用するヨードメトリー一般の話として言うと、

酸性でないといけないのは、

先にも書きましたが酸化が四チオン酸で止まらずに、

硫酸まで酸化されるような副反応を阻止するためです。

強酸性が望ましくないのは、

チオ硫酸イオンの分解の心配があるからです。

また酸性が強くなるにつれ、ヨウ化物イオンの空気酸化(4HI + O2 → 2I2 + 2H2O)も心配になってきます。

これに加えて、銅の滴定の場合には、pH が高くなると、

銅(II)の水酸化物の生成の心配があります。

水酸化銅(II) Cu(OH)2 の生成だけ取ると、溶解度積は、およそ 10-20 程度。

おおむね pH 5 程度以上になると、水酸化銅(II)が沈殿するようになり、

pH 6 では水酸化銅(II)と共存する Cu2+ 濃度は 10-4 mol/L 程度。

pH 6 まで pH を上げても、水酸化銅の沈殿ができるものの、

ヨウ化カリウムを加えると、

【C】の関係からかろうじて、ヨウ化銅と三ヨウ化物イオンの生成反応は進行し、

ヨウ素滴定が可能なことになります。

(ちなみに水酸化銅(I) CuOH の溶解度積は、およそ 10-15 程度で、

ヨウ化物イオン濃度が 0.1 mol/L 程度であれば、

ヨウ化銅(I) は pH 10 以上になると水酸化銅(I) に席を譲ることになります)。

水酸化銅(II) Cu(OH)2 の沈殿の影響は pH 6 ぐらいまでは無視できるようですが、

溶液中には種々の塩基性の銅(II) Cu(OH)+ に関わる種々の錯体が生成してきます。

これが実際の銅のヨウ素滴定にも影響を及ぼしているようです。

上記実験テキストの酢酸緩衝液を加えたpH 4.5 付近での滴定をやっていると、

青紫色が消えて終点に達したと思っても、

十秒くらいで色が戻ってきたりします。

これには空気酸化(Cu+ は空気酸化の触媒として機能する)やヨウ化銅に吸着されたヨウ素が溶け出したりする効果もあるでしょうが、

pH を下げた方が変色がはっきりするので、

主に塩基性の銅(II)錯体のゆっくりした分解が関与していると考えた方がよいようです。

設定する pH としては石橋先生の「定量分析実験法」にある pH 4~5.5 というのは、

ちょっと高めになり過ぎているかもしれません。

こうした事情もあってか JIS の規格を見ていると、

JIS M8121「鉱石中の銅定量方法」のように、

酢酸酸性でチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定する規格もありますが、

そうでないものもあります。

たとえば JIS K8983「硫酸銅(II)五水和物(試薬)」では、

3 mol/L の硫酸を加えて、pH 0 程度(硫酸 0.5 mol/L 相当)で滴定することにしています。

四チオン酸以外への酸化反応の進行(チオ硫酸ナトリウム溶液の pH が炭酸ナトリウムを少量加えることで高めになっている)

・銅(II)の塩基性錯体の生成と、

チオ硫酸ナトリウム溶液の酸性条件での分解とを比較勘案してのことと思われます。

このあたりはほとんど流儀の問題と言えるかもしれません。

個人的には酸性条件でのチオ硫酸ナトリウムの分解に泣かされたことがあるので、

あまり強酸性にしたくありません。

チオシアン酸塩の利用など

銅のヨウ素滴定については、

かつてヨウ化カリウムなどヨウ素化合物が高価だった(今でも安くはありませんが)時代、

使用するヨウ化カリウムの量を減らすため、

チオシアン酸カリウム(ロダン酸カリ)を加える手法が行われました(Bruhns 1918)。

ヨウ化銅 CuI の溶解度積 - log [Cu+][I-] = 11.90

に対し、チオシアン酸銅(I) CuSCN の溶解度積 - log [Cu+][SCN-] = 12.8

で、ヨウ化物イオン、チオシアン酸イオンが同程度溶存しているなら、

チオシアン酸銅(I) の方が1ケタ溶解度が低いのです。

そこでチオシアン酸カリウムを添加して

2Cu2+ + 3I- + 2SCN- → 2CuSCN + I3-

という反応を起こさせ、

CuI ではなく CuSCN を生成させるようにすればヨウ化物の量を節約できます。

ここで生成した三ヨウ化物イオン I3- を、

チオ硫酸ナトリウムで還元すればヨウ化物イオンがまた生じ、

主となる反応は、次のように整理できます:

2Cu2+ + 2SCN- + 2S2O32- → 2CuSCN + S4O62-

ヨウ化物イオンは、この反応の際に残存する Cu2+ の、

いわば指示薬として機能することになります。

このアイデアは現行の JIS M8121-1997「鉱石中の銅定量方法」に一部採用されていて、

一端ヨウ化カリウム溶液を加えて生成した三ヨウ化物イオン I3- をチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定し、

終点近くでチオシアン酸カリウム溶液を加えてヨウ化銅(I) CuI をチオシアン酸銅(I) CuSCN にした後、

最終的な終点を得るという形で定式化されています(こうしてヨウ化カリウムの所要量を1/5 にしている)。

元来は最初からチオシアン酸カリウムを加えておく手法だったようですが(Bruhns 1918)、

次のような反応でチオシアン酸がヨウ素で酸化されるのを防ぐため(pH が高いと起きやすい)、

ヨウ素の生成をできるだけ押さえるようにしてあるようです。

SCN- + 3I2 + 4H2O → SO42- + HCN + 6I- + 7H+

硫酸銅五水塩の安定性

実験テキストの分析手法で心配なのは、硫酸銅五水和物の安定性です。

硫酸銅五水和物は乾燥空気中では、水を失って三水和物になり、風解に注意しないといけないのですが、

試薬瓶に蓋さえしておれば、結晶水が失われることはまずありません。

実際、以前、学生実験で硫酸銅の分析実験をしていた結果では、

ほぼ純度 100 %として扱って問題ない値が出ていました。

またそれで学生諸君の出した銅の分析値は、

例年、伸銅協会の付属の分析表の値とほぼ 0.1 ポイント以内で一致しており、

問題は感じていませんでした。

それでこの10年以上、硫酸銅五水和物を標準物質にして、

実験を実施してきたのですが、

長期間保存すると、どうも一部、塩基性塩になってしまうようなのです。

たまたま、昨年度、学生さんの作った硫酸銅溶液が濁っているのに気が付いたのが事の発端です。

てっきり試料溶液を加熱濃縮し過ぎて、無水塩でもできているのだろうと思って聞いてみると、

硫酸銅溶液だというのです。

他にも同様の溶液を作っている人がおり、

硫酸銅を入れていた試薬瓶を見てみると、

底の方に白っぽいものが混じっていて、水に溶かすと濁ります。

硫酸を入れるときれいに溶けてしまうので、

何らかの塩基性塩と思われます。

取りあえず新しく購入した試薬と交換し、

今のところ問題は起きていません。

けれども何が問題だったかは不明。

誰かが他の試薬(炭酸ナトリウム?シュウ酸?)を混入させたかもしれませんが、

4本ある瓶がすべてこうなっていてちょっと考えにくい。

今後とも要注意ということにしています。

|

|

|

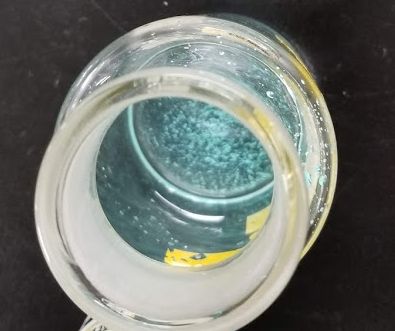

水に溶かすと、青白色の沈殿がある

|

9 mol/L硫酸を一滴加えると透明になる

|

合金の分析のページへ