遷移金属錯体は、元素や酸化状態、および配位子の種類・数などによって様々な物性を示す。 この課題は、遷移金属錯体に親しみその構造と物性について理解を深めることを目的とし、正八面体型の錯体を中心に

- 高スピン・低スピン錯体の合成と磁化率の測定

- 光学異性体の分割

を行う。 対象としては (1)については鉄の錯体を、(2)についてはコバルトのエチレンジアミン錯体を取り上げる。

0 背景

0.1 正八面体構造型錯体

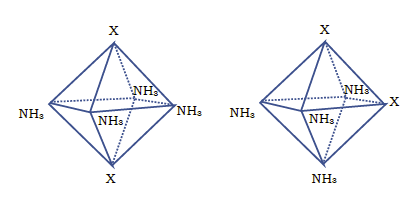

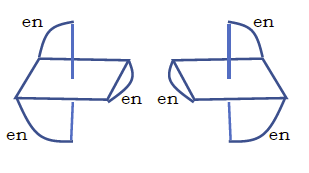

古く19世紀半ばごろまでには、 コバルトやクロムについて金属原子1個に対しアンモニアや塩素を6個ともなった MX6型の多彩な化合物が現れることが知られ、 種々の知見が積み重ねられたものの、その構造についてはなかなか究明が進まなかった。 そうした中、ウェルナー(A. Werner 1866-1919)は正八面体型の構造を提案し(時にウェルナー26才)、 多くのMX4YZ型([Co(NH3)4Cl2]Clなど)の錯体について、 色や溶解度の異なる異性体が2種類(cisとtrans)しか現れないことなどからそれを検証した。 さらにウェルナーはこの正八面体型の構造に基づけば光学異性体が存在することを予想し、 1910年代に至って実際に光学異性体が得られることを示し、 正八面体型の構造は広く化学者に受け入れられるものとなった。 こうした“化学的”なアプローチによる錯体構造は、 その後のX線を用いた結晶構造解析によって確実なものとなった。 錯体の最初の絶対配置の決定はCo(en)3塩について行われ、 (+)[Co(en)3]の絶対配置は図3のように定められた (en = エチレンジアミンH2NCH2CH2NH2)。

|

|

| 図2 トリスエチレンジアミン錯体の対掌体。 [Co(en)3]の光学分割を報じた Wernerの論文[2]の図の模写。 | 図3 (+)[Co(en)3]3+の絶対配置(Λ)。 齊藤らの報文[3]の図から作成。 |

本課題では塩化コバルト(II)からトリス(エチレンジアミン)コバルト(III) (Co(en)3)塩を合成し、 その(+)酒石酸との塩のジアステレオマーの溶解度の差((+)[Co(en)3]3+と (+)酒石酸の塩の方が、(-)[Co(en)3]3+と(+)酒石酸の塩より溶解度が低い)を利用して [Co(en)3]3+の光学分割を行い、 対掌体が同じ吸収スペクトルを示す一方で、異なる旋光性を示すことを確認する。 余裕があればトリス(エチレンジアミン)クロム(III) Cr(en)3塩の光学分割に挑戦するのも可である。

0.2 正八面体構造型錯体の電子軌道と磁化率

0.2.1. 正八面体構造型錯体の電子軌道

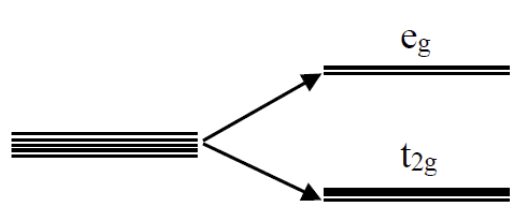

図4 正八面体構造の錯体におけるd 軌道の分裂。

孤立原子のd 軌道は5重に縮退しており、最大10個の電子を収容することができる。 xyz3軸方向に配位子が配位した正八面体構造の錯体においては、 一部縮退が解けて3重に縮退したt2g 軌道と2重に縮退したeg 軌道に分裂する(図4)。 こうして現れるエネルギー分裂は結晶場分裂あるいは配位子場分裂とよばれ、 そのギャップはおよそ数eV 程度である。 この分裂幅は可視光のエネルギー領域に相当するため、 遷移金属は様々な色どりをみせる。 また軌道に収容される電子のスピン状態は、錯体の磁気的性質に反映される。

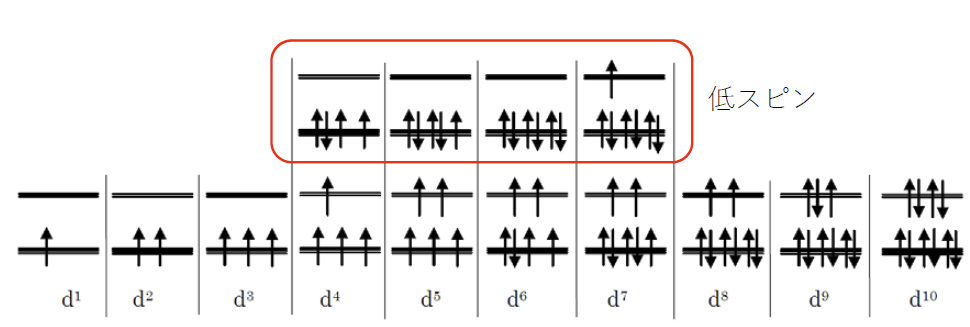

図5 正八面体構造錯体の基底状態のd 電子配置。

図5 に、正八面体構造の錯体において中心金属原子のd 電子を1個から10個まで増やしていった時の t2g軌道とeg軌道に入る電子の様子を模式的に示す。 フントの規則によれば、電子は軌道間の反発エネルギーを小さくするために、 スピンが平行になるように軌道に入っていく。 ただしd軌道の電子数が4~7個の場合には、フントの規則が必ずしも成り立たない。 d軌道の電子スピンが平行になるように詰めた配置を取る錯体を高スピン錯体、 スピンが反平行になり電子対をつくる配置を取る錯体を低スピン錯体と呼ぶ。 t2g軌道とeg軌道の分裂幅が大きくなると、 低スピン錯体の方が安定になる場合もある。 またd軌道の電子数が6個の低スピン錯体は不対電子を持たないので、 常磁性を示さず反磁性になることが多い 。

混成軌道を考える立場からは d2sp3 (あるいはsp3d2)の混成で正八面体型の軌道を構成して説明することになる。

0.2.2 原子のスピン状態と磁化率

上に述べたd 電子の電子配置は錯体の示す磁化率と深くかかわっている (磁化率と磁化率の測定に関わっては資料編II-16参照。 なおここでは資料編(及び磁気化学の慣習)にならってE-H対応の立場で記述してある)。

アルミ缶は磁石につかないが、スチール缶は磁石につく。 日常的にはこうして大まかに物質の磁気的な性質を分類しているが、 さらに感度の高い測定をすることで、磁石につかない物質(非磁性物質)にも、 磁石を近づけると反発するもの(反磁性diamagnetism)と、 弱いながらも磁石に引き寄せられるもの(常磁性paramagnetism)とがあることがわかる。 この反磁性的な性質はあまり温度に依存しないが、常磁性的な性質は温度に依存し、 非磁性物質のモル磁化率 \(\chi_\mrm{m}\) の温度依存性はおおむね次のように表される(キュリーの法則):

\begin{equation} \chi_\mrm{m} = \frac{C}{T} + \chi_\mrm{D} \label{eq:curie} \end{equation}

ここで\(C\)はキュリー定数と呼ばれる定数で(\(C \gt 0\))、 \(\chi_\mrm{D}\) は反磁性磁化率に相当し(\(\chi_\mrm{D} \lt 0\) )、 通常反磁性の寄与はけた違いに小さく「補正項」として扱われることも多い 。

常磁性的な性質は、分子が微小な磁石のようにふるまい、 それが磁場の作用で整列することによって生まれると考えることができる。 この微小な磁石の磁気モーメントを\(\mu_\mrm{m}\) とすると、 キュリー定数は次式のように表される(\(\mu_0\)は磁気定数(真空の透磁率)、 \(k_\mrm{B}\) はボルツマン定数、\(N_\mrm{A}\)はアボガドロ定数):

\begin{equation} C = \frac{N_\mrm{A} \mu_\mrm{m}^2}{3 \mu_0 k_\mrm{B}} \label{eq:curie_moment} \end{equation}

この微小な磁石がもっぱら電子スピンに由来すると考えると(スピン単独spin-only近似)、 測定された磁化率から不対電子の数\(n\)が推定できる。 CGS emu単位系におけるモル磁化率\(\chi_\mrm{m}\) (CGS emu)を用いて次の関係が成立する:

\begin{equation} 8.0 (\chi_\mrm{m} \mrm{(CGS~ emu)/cm^3~ mol^{-1}}) (T / \mrm{K}) = n(n + 2) \label{eq:cgs_moment} \end{equation}

たとえばK大学の優秀な学生が測定した鉄シュウ酸錯体のカリウム塩 (トリスオキサラト鉄(III)酸カリウム三水塩K3[Fe(C2O4)3]·3H2O)の室温付近でのモル磁化率は 1.42×10-2 cm3 mol-1(CGS emu)であったが 、 ここから計算される不対電子数はn = 4.9となり、 Fe3+の高スピン状態として予想されるn = 5とほぼ一致する。 なお磁化率が小さい場合には、式 \eqref{eq:curie} の反磁性の項の寄与が無視できず、 反磁性の寄与の補正を加える必要がある。 反磁性の寄与は分子を構成する原子・原子団からの寄与(パスカル定数)の総和で評価できることが知られている。